版主按語:

文章雖長,但是,1946年之後,陳寅恪、胡適、陳垣三人的進退出處,耐人尋味。

版主覺得晚年陳垣彷彿是「早發性的紅衛兵」,和陳寅恪對周一良的評語「曲學阿世」一樣,令人惋惜。

================

來自: 端端(十駕養新) 2012-04-23 17:34:59

http://www.douban.com/group/topic/29130378/

虞雲國:〈史壇南北二陳論〉

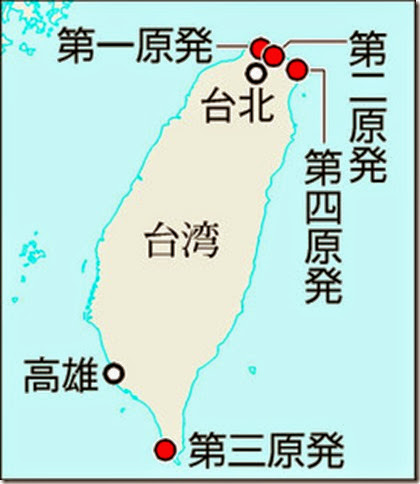

史學界二陳之說由來已久。若就籍貫而論,陳寅恪是江西修水,在北,陳垣是廣東新會,在南。之所以反而稱陳寅恪為南陳,陳垣為北陳,是因為抗日戰爭以後,陳寅恪除去1946年10月至1948年12月間一度重返清華園外,長期避地南方;陳垣則始終居留北方。

三年前作完〈世間已無陳寅恪〉,就向兆奇兄許諾寫這一題目,但雜事叢脞,久未動筆。去年,得讀遼寧教育出版社出版的已故台灣學者嚴耕望的《治史三書》,見内有〈史學二陳〉,個别想法已先我而發,深感兩岸阻隔令人孤陋寡聞。但正如嚴耕望所說:「兩位陳先生,治學方法,蹊徑大同,差異也很大,但成就都很高。立身處世,各走極端,絕不相侔,蓋棺論定,在乎讀者」。二陳同為中國新史學的巨擘,對他們作比較性研究和評價,見仁見智,也會因人而異,故而還是值得深長論之的。

一、史界雙星:從初晤到深契

二陳是1926年定交的。這年,陳寅恪出任清華國學研究院教授,標誌着他正式步入史壇。此前,他雖僅在1923年發表過一篇短短的〈與妹書〉,但對其奇才博學已好評如潮,在學術圈子裡不脛而走。當時的學術界還是識貨的,不像後來那樣僅以已刊論著的多少來衡估一個學者的真水平。而年長10歲的陳垣則早在10年以前就以成名作《元也里可溫教考》而蜚聲史界,到1926年,他已發表了古教四考、年代學二書和《元西域人華化考》等名著,並歷任教育部次長、京師圖書館館長、輔仁大學校長等要職,完全確立了他的學術地位。這年7月13日,由吴宓牽線,二陳在中山公園來今雨軒晤面。據《吳宓日記》載:「六時許,陳垣來。七時,陳寅恪來。(吳)宓請二君用西餐,為使寅恪得與陳垣談其所學,且入清宮參觀也。晚十時半始散」。初晤長達三個半小時,應該說是兩心相契的。

自初晤後,二陳保持著極其親密的學術交往和私人友誼。到抗日戰爭爆發前的十年間,陳寅恪向陳垣介紹過鋼和泰、伯希和等西方著名的漢學家;推薦過吳世昌、湯涤等弟子、友人或同事;借閱過《宋史新編》、《元書》、《名理探》、《天學初函》等書籍;函請陳垣利用其自編索引從《全唐文》、《全唐詩》、《新元史》中代查過有關人物史事;也向陳垣專函薦介過《土耳其斯坦史(蒙古侵略時代)》、《貴霜時代》等有參考價值的著作。陳垣對陳寅恪推介過隋唐史學者岑仲勉其人其文;向陳寅恪轉贈過《超性學要》和二種古籍索引等圖書資料;先後請陳寅恪為自己新編的《敦煌劫餘錄》和舊著《元西域人華化考》作序;還代陳寅恪向書法家簡經綸求治過私印。二陳往還是頗為密切的,這有陳寅恪致陳垣多通函簡為證:「久不承教,渴念無已」;「昨日快聆教論,欣慰欽佩之至」;「家人多患病未愈,雜務頗多,俟得暇再詣尊寓承教」;「寅病愈當入城趨謁,面領教言,不敢煩公遠出郊外」。從陳寅恪徑請陳垣代查史料,陳垣一再向陳寅恪索序,可以推斷二陳私交之親近融洽。[1]

二陳在學術上的切磋砥礪,更是史壇的一段佳话。1930年,陳寅恪著成〈吐蕃彝泰贊普名號年代考〉,先送陳垣閱正,陳垣指出首段因「誤檢年表,致有訛舛」,陳寅恪馳書報謝,自承「疏忽至是,真當痛改;乞勿以示人,以免貽笑為幸」。1935年,陳垣特請陳寅恪為其重印舊著《元西域人華化考》作序,陳寅恪以其所長對書中涉及的中亞史上的暾欲谷問題以及廼賢與托爾斯泰比較評價的問題,提出己見,陳垣酌改後報書,「尚乞不吝賜教為幸」。陳垣認為,每一學術論文作成後刊佈前,「必須有不客氣之諍友指摘之」,他將陳寅恪與胡適同視為極少數可以請教而「不客氣之諍友」。雖然陳寅恪在抗日戰爭以前尚無專著問世,但陳垣即便對他的單篇論文也關注甚殷,此有陳寅恪遺札可以印證:「承詢及拙撰短文,無聊之作,謹奉上,實不堪供大師一覽也。」[2]

陳寅恪對陳垣的學問是充分推重的。1929年,清華國學研究院因王國維、梁啟超相繼逝世,導師乏人,陳寅恪為發展研究院考慮,敦請校方聘請章太炎、羅振玉、陳垣為導師,馬衡為特别講師,校方一一禮聘。雖最終唯馬衡就聘,陳垣自以「不足繼梁、王二先生之後」為詞,再三懇辭。但陳寅恪顯然是將陳垣視為與章、羅並列的一流學者向院方推薦的。[3]陳寅恪高度評價陳垣在敦煌學、宗教史和民族史方面的研究成果。他認為陳垣所編的《敦煌劫餘錄》「誠治敦煌學者不可缺之工具」,推崇陳垣「取敦煌所出摩尼教經,以考證宗教史」的方法,將他列為「撰述得列於世界敦煌學著作之林」的三數中國學者之一。他甚至認為「中國乙部之中,幾無完善之宗教史,然其有之,實自近歲新會陳援庵先生之著述始」,絕口稱贊陳垣的《摩尼教入中國考》「其書精博,世皆讀而知之矣」;他極推崇陳垣宗教史著作「能取材教外之典籍」,以為「誠所謂金針度與人者」,「實一般研究學問之標準作品也」。1943年,有關方面約請陳寅恪撰寫耶律楚材的紀念論文,陳寅恪因雙目失明,資料散失,自稱「於蒙古史學今不敢妄談」,而鄭重地推薦了陳垣。他對陳垣史學有一個總評價:「近二十年來,國人内感民族文化之衰頹,外受世界思潮之激蕩,其論史之作,漸能脱清代經師之舊染,有以合今日史學之真諦,而新會陳援庵先生之書,尤為中外學人所推服。蓋先生之精思博識,吾國學者,自錢曉徵以來,未之有也」。把陳垣的精思博識評為乾嘉史學大師錢大昕以來第一人,並推許援庵史學是契合於新史學的,評價可以說相當高的。[4]

如果說陳寅恪對陳垣學問更多的是尊重,陳垣對陳寅恪學術純然是折服。據陳垣弟子回憶:「我的老師勵耘先生對他恭維備至,諄諄囑我應當讀陳先生的著作,學他的治學方法」。抗日戰爭時期,陳寅恪一度任教香港,陳垣给兒子陳樂素去信時,再三告囑「寅丈在近,如果人不討厭,不妨多請教,但不宜久坐,此機會不易得,幸勿交臂失之為要」。在私人書信和談話裡,可以發現陳垣十分看重陳寅恪對自己學術論著的評價。1940年,陳垣著成《明季滇黔佛教考》,認為「此書捨陳公外,無合適作序之人」,便將油印稿寄給滯留香港的陳寅恪。當時,陳寅恪正欲由港赴英醫治眼疾,陳垣深知求序之舉實屬不情之請,就去信命陳樂素「先探陳公意,願作序否」。聽說陳寅恪應允,他即函告陳樂素:「寅丈序不必急急,在此時節,復經勞頓,請其作序,殊覺不情,慢慢等等可也」。儘管全書早已付印,為使序言能够排入,陳垣甚至決定讓排印工「多候數日」。當序言及時寄到時,陳垣「喜出望外」,又立即函詢陳樂素:「寅丈看過後,口頭有何批評,至緊告我」。1941年,陳垣在《清初僧諍記》脫稿後給陳樂素的信中說:「惜重抄一回不易,不然,則寄寅丈請教也。晤時便可告之,如有所提示,幸告我」;「遲日或寄請寅公一閱,未知公嫌煩否耳?」同年,他續撰《南宋初河北新道教考》,書中引用了陳寅恪天師道與書法關係之說來支持自己的論述,還函示陳樂素說:「極欲寅丈一讀,惜無書手,寫一部不易」。《通鑑胡註表微》成書以後,陳垣在與人談起這部著作時,經常引用陳寅恪序《元西域人華化考》中語自評道:「摯仲洽謂杜元凱《春秋釋例》本為《左傳》設,而所發明,何但《左傳》?」由此可見他對陳寅恪推許的重視。[5]

到抗日戰爭爆發以前,二陳已各以自己不同凡響的史學成就馳譽史壇,而且聲名遠播東瀛西洋,繼王國維之後為中國史學赢得了世界性的聲譽。

二、抗日戰爭時期:「未樹新義,以負如來」

1937年7月,蘆溝橋的炮聲也給二陳的人生和學術以無可回避的深刻影響。陳寅恪在料理完父親的喪事,滿「六七」後,即挈婦將雛逃離北平,從天津乘船至青島,再經濟南、鄭州、長沙、桂林,由香港取道海路道經越南海防,轉赴遷至雲南的西南聯大,一路上間關流離,艱辛備嘗。但不幸却接踵而來:寄存託運的大批圖書資料和學術筆記因戰事而損失殆盡,首先給了陳寅恪一次巨大的打擊,「有一個時期幾乎得精神病」;原已孱弱的體質因長期避難奔走和營養匱乏而急劇下降,終於導致了盲目之疾。中年雙目失明使陳寅恪深切感受到人生的痛苦,為他其後的個人情緒塗抹上一層悲觀主義的色調。他不僅一度對學術研究的可能性表示懷疑,而且對抗日戰爭的未來也缺乏信心,在給友人的信中,他說:今日「可謂國亡有期而汗青無日矣。大局如斯,悲憤之至」。[6]

抗日戰爭爆發以後,陳垣作為輔仁大學校長,為了維護這座淪陷區唯一被當時中國政府承認的大學而不得不居留北平,在日本侵略軍的鐵蹄下度過了一生中最值得稱道的八年。他後來回憶這段歲月:「人民在極端黑暗中過活,漢奸更依阿苟容,助紂為虐。同人同學屢次遭受迫害,我自己更是時時受到威脅,精神異常痛苦」,每讀亡國舊史,就「忍不住流淚,甚至痛哭」。儘管如此,他對抗戰前途的估計遠比陳寅恪來得樂觀堅定,始終「相信中國是個大國,歷史如此悠久,決不會亡,一定會恢復」。[7]

國難迫使二陳南北睽違,但兩人的私誼却歷劫彌深。由於陳寅恪的不幸遭遇,陳垣對他的起居行止十分關切。只要一讀以下引錄的陳垣給其子陳樂素的家信,便不能不為這種殷殷的關注之情所感動。

1940年4月6日函:「寅丈失眠,有赴評會(指中央研究院評議會)否?」

1941年1月19日函:「寅丈港大演講繼續否,近有何新著,講何題?」

1941年9月6日函:「寅丈事(似指應邀赴英講學和治眼事)極佳,人同此心,真猜到也。」[8]

陳寅恪為能及時赴英醫病,在抗戰期間一再奔波於雲南與香港之間,曾有信自述其心境:「九月間仍須返西南聯大授课,而雲南地高,於心臟病者不適宜;港居又以物價匯價之故不能支持;歐戰正劇,亦難浮海西行,真所謂進退維谷者矣」。他一度產生過北上倚靠摯友陳垣的念頭。陳垣接到陳樂素的函告,大喜過望,1942年3月31日復函其子:「寅丈願在輔仁授課,此夢想而不得者也。昨接信後,即告同人,皆大歡喜。聞寅丈前所住屋未退,則住不成問題。如能北來,真如天之福」。陳寅恪後來雖未成行,但陳垣對他休戚與共的一腔真情却灼然可感。[9]

同樣,陳寅恪儘管自己播遷不定,也關心著陳垣的生活和著述,掛念故人之子的安危。他在致陳垣函中關切地推想:「拙著承代為分送,感謝之至。北方秋季氣候最佳,著述想益宏富」。即便給友人去信,也對老友之子的行踪垂注殷殷:「樂素先生已到遵義否?甚念,甚念!」「又陳樂素先生來函云:俟浙大寄到旅費即啟程。現想在途中矣」。從陳寅恪對陳樂素的關照,抗日戰爭時期,二陳已從個人之誼發展為通家之好了。[10]

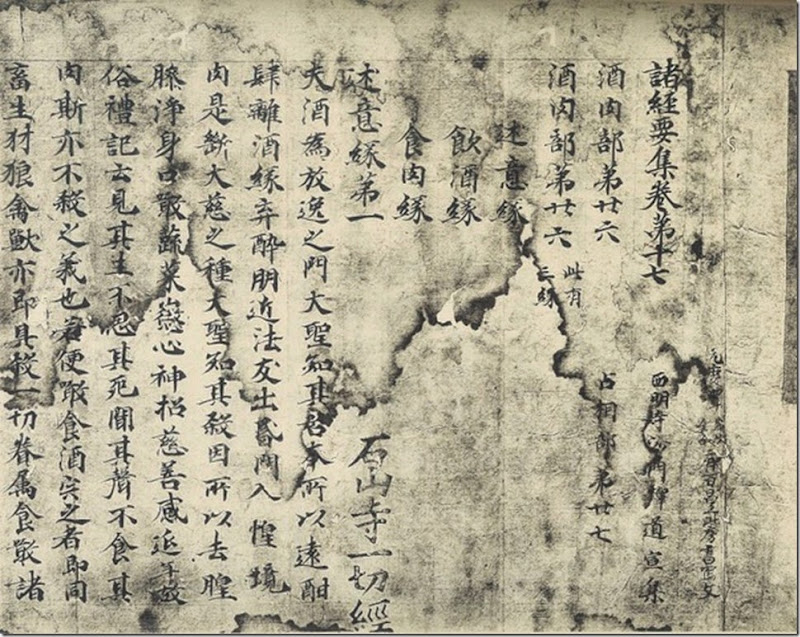

在關係到中華民族生死存亡的大變局前,二陳史學也明顯地為之一變,而這種變化又有著各人不同的特點。陳垣自述其史學之變道:「九一八以前,為同學講嘉定錢氏之學;九一八以後,世變日亟,乃改顧氏《日知錄》,注意事功,以為經世之學在是矣。北京淪陷後,北方士氣萎靡,乃講全謝山之學以振之。謝山排斥降人,激發故國思想。所有《輯覆》、《佛考》、《諍記》、《道考》、《表微》等,皆此時作品,以為報國之道止此矣。所著已刊者數十萬言,言道、言僧、言史、言考據,皆託詞,其實斥漢奸、斥日寇、責當政耳。」[11]抗戰八年,是陳垣學術的巔峰時期。上文提到的《舊五代史輯本發覆》、《明季滇黔佛教考》、《清初僧諍記》、《南宋初河北新道教考》、《通鑑胡註表微》,都是在這一階段中完成的。這些史著是陳垣對「有意義之史學」的有益探索,不僅標誌著他最終完成了由傳統史學向新史學的轉變,也給新史學留下了一份值得認真總結的珍貴遺產。[12]在陳垣的史學轉變中,經世致用的傾向明顯加強:《明季滇黔佛教考》「其實所欲表彰者乃明末遺民之愛國精神、民族氣節,不徒佛教史迹而已」;《清初僧諍記》的撰著背景是:「1941年,日軍既占據平津,漢奸們得意洋洋,有結隊渡海朝拜、歸以為榮、誇耀於鄉黨鄰里者。時餘方閱諸家語錄,有感而為是編,非專為木陳諸僧發也」;《南宋初河北新道教考》也因為「有感於宋金及宋元時事,覺此所謂道家者類皆抗節不仕之遺民,豈可以其為道教而忽之也」。[13]也就是說,陳垣對宋金、宋元、明清之際史事的發覆抉微、敘述議論,旨在弘揚民族大義,表彰愛國正氣,揭露變節行為,抨擊投降主義。略有愛國心的人們,只要讀到陳垣在《南宋初河北新道教考》卷首語:嗚呼!自永嘉以來,河北淪於左衽者屢矣,然卒能用夏變夷,遠而必復,中國疆土乃愈拓而愈廣,人民愈生而愈眾,何哉?此固先民千百年之心力艱苦培植而成,非幸致也。一定會令懦者立,勇者奮,堅定沉毅地投身到偉大的抗日戰爭中去。陳垣史學確實無愧於這一可歌可泣的時代。

陳寅恪的史學在七七事變以後也有明顯的變化。這種轉變主要表現有二:其一,由於雙目失明和資料散失,他逐步退出了佛教史和西北民族史研究的領域,而將研究範圍收縮到六朝隋唐史上;其二,個人遭厄,家國有難,颠沛流離,進退維谷,這種際遇為陳寅恪人格心態史的研究方法提供了新啟迪,他在這一時期發表的〈讀哀江南賦〉的前言實可視為人格心態史研究方法的大綱和宣言。[14]

在作出第一個調整時,陳寅恪並没有像陳垣那樣較直接地以史學研究方式高揚愛國精神、民族氣節。《隋唐制度淵源略論稿》和《唐代政治史述論稿》完稿於這一時期,《元白詩箋證稿》的不少篇什也已在這一階段發表。從這些論著,後人並不能像讀陳垣的《明季滇黔佛教考》、《南宋初河北新道教考》和《通鑑胡註表微》那樣,讀出隱藏其後的與抗日戰爭有關的微言大義來。陳寅恪似乎依舊冷静理性地在從事著價值中立的隋唐史研究,就像德國大數學家高斯在拿坡崙法軍圍城時一如既往地繼續其數學研究一樣。陳寅恪這樣做,也許與他不做晚清史研究是出於同一考慮,即避免在研究中「動感情」而「不客觀」。[15]然而,對於國難與時局,陳寅恪也有感慨,甚至會在學術文章中偶一發抒,例如,他在〈讀吳其昌撰梁啟超傳書後〉喟嘆道:「自新會殁,又十餘年,中日戰起。驗以人心之厚薄,民生之榮悴,則知五十年來,如車輪之逆轉,似有合於所謂退化論之說者」;在〈楊樹達積微居小學金石論叢續稿序〉中議論道:「嗚呼!自剖判以來,生民之禍亂,至今日而極矣。物極必反,自然之理也」。但是,陳寅恪的這種發抒似乎把握著一種界限,即僅僅見之於序跋書後之文,而且顯然是游離於研究對象之外的。由於陳寅恪有意識的處理,讀者絕對不會將這種感慨發抒與陳寅恪對研究對象的分析評價混淆纏夾起來。

在陳寅恪這一階段的史學論文中,〈讀哀江南賦〉是值得重視的唯一例外。在特定條件下,舊史與今事之間會令閱讀者或研究者起一種歷史的通感。流寓西南不久,對抗戰能否在有生之年取得勝利,陳寅恪是持懷疑態度的,有其1938年詩句為證:「南渡自應思往事,北歸端恐待來生」;「南朝一段興亡影,江漢流哀永不磨」[16]。陳寅恪就是在這種心境下重讀庾信〈哀江南賦〉並有感而作這篇論文的。他指出:「古今讀〈哀江南賦〉者眾矣,莫不為其所感,而所感之情,則有淺深之異焉。其所感較深者,其通解亦必較多」,最後兩句話當然是夫子自道。正是在這篇論文里,陳寅恪提出了古典今事的命題,為人格心態史的研究方法奠下了初基。而後,陳寅恪即用這一方法,抉發了庾信作賦的直接動機以及賦末結語特所致意的確切史實。後人也完全可以運用古典今事的方法,以庾信作賦的直接動機來推斷陳寅恪作〈讀哀江南賦〉的心態:「思歸失望,哀怨因以益甚」。陳寅恪的人格心態史學的傑出範本雖然要推六十年代完成的《柳如是别傳》,但其最初嘗試却應追溯到〈讀哀江南賦〉。在抗日戰爭時期,民族苦難對二陳來說是等量的,但就個人而言,陳寅恪所承受的苦難遠比陳垣來得沉重。也許正是這一差異,使得陳垣能在一己的苦悶之外,更多地通過史學著述來關注祖國的前途和民族的命運;而陳寅恪則在唯一例外的人格心態史論文中對國難和一己的不幸宣泄自己的失望和哀怨。[17]後人會對陳寅恪抱有足够的理解,更會對陳垣表示充分的敬意。

當然,在指出抗日戰爭時期個人不幸對陳寅恪的深層影響時,決不能「陷入化約論的謬誤而低估他的生命境界」。個人的苦難並没有冷却他的愛國心,他自稱「近死肝腸猶沸熱」,戰事、時局、國計、民生,經常在他與友人同事的談論關心中:「此日中原真一髮」,「淮南米價驚心問」;1942年5月,他從日占香港乘船取道廣州灣返回内地,賦詩明志道:「萬國兵戈一葉舟,故丘歸死不夷猶」,即使山河破碎,死也要死在祖國;他在另一詩中自敘家國觀道:「携家未識家何置,歸國尚欣國尚存」,只要祖國在,一切就有希望。[18]

在抗日戰爭中,二陳都大義凛然地經受了日偽的種種威逼利誘,保持了民族氣節。陳寅恪在港滯留期間,或許是日本學者的函簡,日軍曾「送去多袋麵粉,但憲兵往屋裡搬,陳先生陳師母往外拖,就是不吃敵人的麵粉」;其後,日人又以40萬元強邀他創辦東方文化學院,上海、廣州的敵偽大學也請他去任教,他堅決拒絕為敵偽服務,便倉促逃離香港。[19]陳垣在抗戰期間面對這類考驗更為頻繁和嚴峻。日本憲兵派「學者」來游說,以生死相威脅,陳垣答以《孟子》所說的「生亦我所欲也,義亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取義也」,時人以「傲骨撑天地」來傳頌他的節慨。[20]二陳對對方在民族大義上的所作所為,即便遠在千里之外也都是有所聞知的,他們的私誼在學術之外便有了更深沉的内涵。正是基於這一進退出處的共識,陳寅恪在序陳垣的《明季滇黔佛教考》時意味深長地說:「憶丁丑之秋,寅恪别先生於燕京,亦將三歲矣。此三歲中,天下之變無窮。先生講學著書於東北風塵之際,寅恪入城乞食於西南天地之間,南北相望,幸俱未樹新義,以負如來。今先生是書刊印將畢,寅恪不獲躬執校讎之役於景山北海之旁,僅遠自萬里之外,寄以序言,藉告並世之喜讀是書者」。這段序文聲情並茂,高揚了民族大義,既旨在相互砥礪,又用以誡勉世人,堪稱抗戰時期二陳友誼豐碑的不朽銘文。

三、在滄桑劇變前:「感受痛苦」和「恍然覺悟」

抗日戰爭勝利以後,國民黨政權的所作所為有其失去人心的一面,故使民眾對摇摇欲墜的舊政權鮮抱同情,對行將到來的新政權聊寄希望。相對八年抗戰而言,1949年的劇變來得太快了。知識分子,尤其是人文知識分子,必須在這一劇變前作出何去何從的選擇。在這次選擇中,二陳立身處世的價值觀發生了不可調和的分歧。

陳寅恪對國民黨政權並無好感。復員回清華後,他甚至被迫全數出賣其東方學的藏書,用以買煤取暖。他也支持過清華學生反飢餓、反内戰、反迫害的罷課活動,認為「既經決定,即須遵守」;還在保障人權的抗議宣言上簽過名。他不滿國民黨政權,是因為一黨專政導致腐敗,腐敗促成民怨沸腾:「黨家專政二十載,大厦一旦梁棟摧;亂源雖多主因一,民怨所致非兵災」。國共淮海決戰以後不久,他就預言「避居何地陸將沉」;次年,他有詩感慨大陸的國共易幟,「興亡古今尋常事,如此興亡得幾回」,批評國民黨咎由自取的言外之意是不言而喻的。對時局的走向,陳寅恪似乎始終是持批判態度的悲觀主義者。他對國共政權都不看好,在〈舊史〉詩裡借古喻今:「厭讀前人舊史編,島夷索虜總紛然,魏收沈約休相誚,同是生民在倒懸」。陳寅恪對新政權顯然持不信任的態度,他在〈經史〉詩裡甚至以焚書坑儒的秦王朝來預卜新政權的「谿刻陰森」。因此,儘管「買山巢許寧能隱,浮海宣尼未易師」,他還是決定遠離新政權的漩渦中心,南下陳序經所主持的嶺南大學,「避秦心苦誰同喻,走越裝輕任更貧」,寧可清貧,也要避居。陳寅恪在歷史巨變前,既不赴台,又不留京,完全是以自己的價值觀作出的選擇。[21]1950年修訂出版的《元白詩箋證稿》有段議論,正可視為這一價值觀的概括:當其新舊蜕嬗之間際,常呈一紛紜綜錯之情態,即新道德標準與舊道德標準,新社會風習與舊社會風習並存雜用。各是其是,而互非其非也。斯誠亦事實之無可如何者。雖然,值此道德標準社會風習紛亂變易之時,此轉移昇降之士大夫階級之人,有賢不肖拙巧之分别,而其賢者拙者,常感受苦痛,終於消滅而後已。其不肖者巧者,則多享歡樂,往往富貴榮顯,身泰名遂。其故何也?由於善利用或不善利用此兩種以上不同之標準及習俗,以應付環境而已。[22]

就在陳寅恪選擇痛苦的前者的同時,陳垣作出了順應潮流的選擇。當時的一批自由主義知識分子對共產黨新政權都抱著與人為善之心,作出這種選擇的倒是不在少數。但與多數知識分子被動觀望的態度不同,陳垣一開始就是自覺投入的。北平圍城中,他婉謝國民黨飛機的接運,認定「無走之必要」。1949年1月31日,解放軍舉行入城式,陳垣以70高齡步行十餘里,在西直門大街上歡迎解放軍入城。3月14日,他給兒子去信說:「近日思想劇變,頗覺從前枉用心力。直至新局面來臨,得閱各種書報,始恍然覺悟前者之被蒙蔽」。且不說在未經共產黨的思想改造運動之前,類似陳垣的舊知識分子有無可能「恍然覺悟」;即便可能,半個多世紀以來被蒙蔽的思想,在短短一個半月里就幡然醒悟,也未免過於迅速。這年4月29日,陳垣給逃離大陸的胡適寫了那封著名的公開信,5月11日刊在《人民日報》上。信裡說:「雖然你和寅恪先生已經走了,但是青年的學生們却用行動告訴了我,他們在等待著光明」,將胡適、陳寅恪的離平說成是背棄光明。接著,他不僅現身說法地批判了胡適「共產黨來了決無自由」的說法,指斥他「加入反人民的集團」,而且以被蒙蔽者的身份批判了胡適的治學方法。陳垣對胡適向來尊崇,將他與陳寅恪同視為學術上的諍友,曾引胡適為其《校勘學釋例》作序而榮耀。其1946年的家信還說:「自《胡註表微》完後,尚未有第二題目,聞胡先生今日到平,晤後當有所觸發也」,欽仰之情出自肺腑。也許正因陳、胡這種舊交,公開信引起胡適強烈的反彈。他先是認定「此決非偽作的,全函多下流的幼稚話」;繼而以為陳垣「不至於『學習』的那麼快」,更「不可能寫出那樣歐化句法的流利的白話文」,推斷公開信是偽作。胡適後來的推測純出常情常理,却未料到:在非常之時,非常之人往往會有非常之舉。陳垣的嫡孫陳智超證實:公開信的文字確是青年人起草的,但内容得到了陳垣的認可。揆以情理,其時陳寅恪在廣州不可能不知道陳垣的這封公開信,他對陳垣信裡涉及自己持何看法,已不得而知。但陳垣在給其子陳樂素的信裡却折射出他對陳寅恪的看法:「寅恪夫人對時局認識不清,尚疑為大亂將至,亦新聞也」。寅恪夫人的認識當然來自陳寅恪,這可以陳寅恪同期詩草為證:「垂老未聞兵甲洗,偷生爭為稻粱謀」。在滄桑劇變前,二陳幾近對立的見解預示著他們今後的分道揚鑣。[23]

四、在歷史大變局後:「立身處世,各走極端」

當天翻地覆的變局塵埃落定以後,對作為指導思想的馬列主義,對新政權的締造者毛澤東,對知識分子的思想改造,對1957年的反右運動,對作為執政黨的共產黨,等等,二陳都絕無例外地表達了自己的態度。兩人立身處世的價值取向截然不同,真可以用唐詩「君向瀟湘我向秦」來設譬形容。

對馬列主義,陳垣一再慨嘆「聞道太晚了。但,雖是晚了,只要自己努力,還來的及!」他添置了大量馬列和毛澤東著作,視力不好,還讓助手把重要著作抄成大字本供他閱讀。據那封公開信,他聞道似乎很快,解放軍入城後的三個月間,他讀了〈中國革命與中國共產黨〉和〈新民主主義論〉,「認清了現在中國革命的性質」,讀了〈論聯合政府〉,「才曉得共產黨八年抗日戰爭的功勞」,讀了《毛澤東選集》,「更深切的了解了毛澤東思想的正確」。一年以後,他為人題詞:「語曰:正朝夕者視北辰,正嫌疑者視聖人。孔孟,古聖;馬列,今聖也。生今之世,宜先讀馬列主義之書」。他在給子弟的家信中也有類似告誡,後人没有必要懷疑陳垣的真誠程度。[24]

陳寅恪却截然不同。他雖在德國留學時就閱讀過《資本論》,接觸馬克思主義比陳垣早了近40年。但出於對自由思想和獨立精神的一貫追求,對新政權把馬列主義定於一尊,他是毫不猶豫地明確反對的。1951年,其〈文章〉應即有感於此:「八股文章試帖詩,宗朱頌聖有成規。白頭宮女哈哈笑,眉樣如今又入時。」陳寅恪嘲諷的「頌聖」之舉,雖未必就是針對陳垣頌馬列為今聖,但却標示出二陳在這一問題上的原則區别。兩年後,在中國科學院禮請他北上出長歷史二所時,陳寅恪不合時宜地提出了先決條件:允許研究所不宗奉馬列主義,並不學習政治。他的用意「就在不要有桎梏,不要先有馬列主義的見解,再研究學術」[25]。陳寅恪南來以後,魂夢始終縈繞著京華,而僅視廣州為寄寓之地,這有詩為證:催歸北客心終怯,久味南烹意可嗟;驚心節物到端陽,作客猶嗟滯五羊。他願意重返北京,甚至要求助手黄萱也作好隨同北上的準備。但當局既然不可能容忍他的先決條件,他便斷然拒絕北上,並以詩明志:「柳家既負元和脚,不採萍花即自由」,不就你的所長之職,就能保持我不宗奉馬列主義的自由。他決不會拿自由思想和獨立精神做交易,來圓他的北歸之夢。[26]他託言多病畏寒,向當局推薦陳垣自代。陳寅恪對陳垣近年來的言行也許不以為然,但對他的學術還是肯定的。不過,這是1949年以後陳寅恪對陳垣學術僅見的一次肯定。

新政權的建立,為民眾對領袖毛澤東的崇拜奠定了基石。1951年,陳垣在全國政協會議上作了〈教師們要努力實行自我教育和自我改造〉的發言,毛澤東特意走到陳垣席位前稱贊他的發言「認識深刻」,他則謙遜地表示「聞道太晚了,要努力趕上」。在結束宴會上,毛澤東再次與陳垣同席,禮賢下士地向人介紹他「讀書很多,是我們國家的國寶」。也許出於知遇之恩,在民眾以大救星謳歌領袖的同時,陳垣也將毛澤東視為聖人。1952年,文字學家楊樹達致函陳垣,表示在要師法高郵王念孫、王引之父子。陳垣即復函道:「高郵豈足為君學?况我公居近韶山,法高郵何如法韶山?」楊樹達所說的法高郵,顯然僅指自己的專業研究,陳垣却匪夷所思地建議他師法出生韶山而不治小學的毛澤東,真令人啼笑皆非。楊樹達雖也以毛澤東為偉人,但對陳垣的建議却只能緘口不答,而將陳垣來函内容轉告給陳寅恪。陳垣對建議的提出仍是真誠而慎重的。就在致函楊樹達以後不久,他給另一友人去信也述及此事:「遇夫(楊樹達字)生當今之世,近聖人之居,當法韶山,不應以高郵自限。遇夫未復我也。足下也生近聖人之居,不當仍守曩昔舊習」。足證陳垣以聖人仰視領袖,一有機會就力勸友朋學習毛澤東,確是由衷之舉、肺腑之言。相比之下,陳寅恪對大人物素持平視的自由心態。他也曾受到過蔣介石的禮遇,因「深覺其人不足有為」,就寫下了「看花愁近最高樓」的詩句。雖說不能斷言其詩「吃菜共歸新教主」就是影射毛澤東,但陳寅恪肯定不會將其視為聖人,聞知此事便大不以為然,致函楊樹達說:「援老所言,殆以豐沛耆老、南陽近親目公,其意甚厚。弟生於長沙通泰街周達武故宅,其地風水亦不惡,惜藝耘主人未之知耳,一笑。」[27]陳寅恪顯然認為陳垣迹近阿諛,終於忍不住向楊遇夫幽上一默。但典雅的調侃掩蓋不住陳寅恪對老友的深深失望。陳垣與陳寅恪分别視毛澤東為聖人與教主,姑且不論二陳見解的是與非,他們在心態上對領袖人物的自由獨立度還是區别明顯的。

知識分子的思想改造,對共產黨政權和自由知識分子來說,都是至關重要的。新政權必須借助於思想改造運動,使自由知識分子或者脫胎换骨投身於新政權,或者洗心革面認同於新政權,或者低眉順眼懾服於新政權。在思想改造運動大潮的衝擊下,幾乎所有的自由知識分子不得不在三叉口前依著自己的性格和經歷作出了無可回避的選擇。陳垣自覺選擇了脫胎換骨之路。早在致胡適的公開信裡,他就表態:「我認清了我們小資產階級知識分子容易犯的毛病,而且在不斷的研究,不斷的改正」。此時,全國範圍内的知識分子的思想改造運動還没有開始。1950年,他在給友人的信中說:「解放以後,得學毛澤東思想,始幡然悟前者之非,一切須從頭學起」。陳垣在實際行動上也表現出這種幡然醒悟的真誠感。1951年夏季,他以71歲的高齡自願遠赴西南參加土地改革運動,自稱「要從實踐中改造思想」。土改歸來不久,京津高校教師開始了有組織的學習改造運動,陳垣在全國政協會議上發言說:「如果這次學習,我們還不重視,還不主動要求進步,還不徹底地改造自己,怎麼對得起毛主席!」正是這次發言赢得了「認識深刻」的御批。次年,他的〈我在三反運動中的思想體會和檢討〉作為知識分子思想改造的範文在《大公報》上發表,也赢來了一片「頗深刻」的贊許聲。陳垣以其徹底放棄舊我、自覺追悔原罪的出色表現,在知識分子思想改造運動中成為紅極一時的帶頭羊。[28]

面對知識分子思想改造運動,陳寅恪顯然不屬於三叉路口的任何一類知識分子,他依舊傲然保持著自己所崇尚的獨立精神和自由思想。對迫使知識分子放棄自我的思想改造運動,他從一開始就是反感和抵制的。他在1952年的好幾首詩都明確傳達了他對知識分子思想改造運動的批判態度。〈男旦〉諷刺整個思想改造運動猶如改男造女,喟嘆最先喪失自我取悦當政的,竟是知識分子:「改男造女態全新,菊部精華舊絕倫。太息風流衰歇後,傳薪翻是讀書人」。〈吕步舒〉對思想改造運動中弟子為了自售而不惜背逆師說攻訐師長的行為進行了辛辣的抨擊:「證羊見慣借耝奇,生父猶然況本時。不識董文因痛詆,時賢應笑步舒痴」。至於〈偶觀十三妹新劇戲作〉,即便並非針對陳垣而作,也顯然是將其歸入同一類型而嘲諷在内的:「塗脂抹粉厚幾許,欲改衰翁成姹女。滿堂觀眾笑且憐,黄花一枝秋帶雨」。陳寅恪在深為他們感到可笑復可憐的同時,也在〈咏黄籘手杖〉中借物明志:摩挲勁節間,煩惱為一掃。擿埴便冥行,幸免一面倒。支撑衰病軀,不作蒜頭搗。獨倚一枝籐,茫茫任蒼昊。他決心保持獨立的人格,既不一面倒,更不蒜頭搗,志節不改,特立獨行。最後兩句詩表明他已為自己的這種抉擇作好了充分的思想準備。[29]

1949年以後,政治運動連年不斷,其中反右派運動最令知識分子心驚胆顫。陳寅恪儘管雙目失明,却早在大鳴大放之際,就洞若觀火地在〈丁酉五日客廣州作〉中看出整風運動不過是精心導演的一場所謂引蛇出洞的陽謀:「好扮艾人牽傀儡,苦教蒲劍斷郎當」。事態的發展果然不出他的所料,兩個月後,政府宣佈粉碎了右派的進攻,數以百萬計的知識分子紛紛墜落在陷馬坑中。中國自由知識分子還是過分執著於以天下為己任的理想,還是過於輕信當局所謂言者無罪的約言。在陳寅恪的眼裡,自由知識分子這次用血淚譜了一曲新「長恨歌」,他在〈丁酉七夕〉裡把楊貴妃與唐明皇的舊事翻新,對自由知識分子的歷史命運表達了複雜的感喟:「低垂粉頸言難盡,右坦香肩夢未成。原與漢皇聊戲約,那堪唐殿便要盟」。[30]自由知識分子所堅持的信念雖然還星散地秘藏在個别幸存者的心墳中,但作為一個特定的知識階層,已被1957年的這場劫難最終地徹底地埋葬了。那麼,陳垣對這場運動持什麼態度呢?1957年4月,在整風開始不久,他在《北京日報》上發表了〈知識分子要有反求諸己的精神〉,依舊強調知識分子的自我改造,而不主張知識分子群起向執政黨和新政權上言進諫。後人已無法推斷陳垣為自己確定這一基本態度的内在動機,在運動中他也確實没有忘乎所以地向黨進言。然而,他畢竟來自自由知識分子這一群體,其他人的進言在其内心深處還是發生了共鳴。正如他後來所承認的:「開始時,在大風大浪的面前,我一時看不出某些右派分子的陰險面貌,對反右派鬥爭的性質和嚴重性也估計不足,對某些右派分子有溫情主義」。在向所謂右派開展全面反擊以後,陳垣一反常態地緘口沉默了四個月,没有像以往那樣在報刊上發表過配合運動的時文。這場摧毁自由知識分子靈與肉的運動,不能不引起他内心的震顫和思考。然而,在長考以後,他終於割斷了溫情主義,公開批評右派分子們:「他們不甘心自己所附依的階級的死亡,他們否定新社會的成績,反對黨的領導,反對學習蘇聯,妄圖扭轉歷史的車輪」。陳垣是在紀念十月革命的應景之作中作此表態的,表明他仍然回到了與執政黨一致的立場上。究竟是陳垣再次放棄自我,還是當政有意利用國寶,或者兩者兼而有之,才導致這一表態的,已經不得而知了。但倘若把他與陳寅恪稍作比較,即可發現:在經歷了反右大關節後,陳垣還是未能達到陳寅恪「不採萍花即自由」的境界,究竟是什麼東西誘迫他出來表態的,是勘不破的名位,還是耐不住的寂寞?[31]

陳垣在1957年的門檻前澌滅了僅有的一絲溫情主義,與他在不久的將來加入中國共產黨,兩者之間有著某種統一性。在陳垣身上,這種人生邏輯的統一性自1949年後倒是一以貫之的。聽到劉仙洲入黨,他就興奮地認定:「這是我們知識分子共同努力的方向」;並自表心曲道:「有些人並不是和黨見外,只是和黨没有機會接觸」。1959年,他終於如願以償。據稱,他熱淚盈眶地說:「我年近八十才找到政治上的歸宿。蘧伯玉知非之年是五十,我却是年八十而知七十九年之非」。他旋即在黨報刊文,慶幸黨使他「在垂暮之年,獲得新的政治生命」。在新政權建立10周年前夕,陳垣高齡入黨,借用當年流行語來說,共產黨和陳垣都放了一顆特大衛星,大陸史壇譽之為「八十爭先樹赤幟」。[32]對陳垣爭取入黨與終於入黨,南陳在詩裡表達了自己的關注和態度。其一見之於〈南海世丈百歲生日〉:「元祐黨家猶有種,平泉樹石已無根」。前句下註:「指新會某世交也」,顯指陳垣;後句下註:「借用李文饒〈平泉山居戒子孫記〉中『非吾子孫』之意」,譏貶不稍假借,指責陳垣盡已失立身根本。其二見之於〈春盡病起宴廣州京劇團〉,句云「天上素娥原有黨」,有史家詮釋今典道:「以誌老友陳垣入黨之感。原有黨者,乃隱指陳垣曾是曹錕時代的議員」。倘若此說不誤,陳寅恪對陳垣入黨的鄙夷之感已無以復加了。[33]

1949年以後,二陳未見有直接的往還,音問也明顯疏遠,《陳垣來往書信集》中19通來往書信竟没有一通是劇變以後的。有迹象表明兩人的學術交往也從此中斷,迄今未見二陳在1949年以後互贈論著的史料記載。1954年,陳寅恪完成了《論再生缘》,自費油印若干册分送弟子和友好,陳垣竟未獲贈。陳垣獲得此書已遲在1959年,乃是汪宗衍在香港購得據油印本翻製的盜版本寄贈的。陳垣即復函道:「忽奉到《論再生缘》一册,在遠不遺,至為感謝。惟書前缺去三、四頁,美中不足。倘能再賜一部,更感謝不盡。」可見陳垣從未得到陳寅恪的贈書,但倘按學術水平和二陳舊交而言,陳寅恪的油印本即便再少,也應寄送一册的。陳寅恪之所以斷絕與陳垣的學術往來,並非著眼於學術,顯然關涉到人品。既然陳寅恪一旦認定得意弟子周一良「曲學阿世」,在編定文集時斷然删除有關回憶昔日與周氏討論之文,那麼,他不向陳垣寄贈自己的著作,也是不難得到解釋的。二陳的私誼徹底終結了。所幸嶺南女學者冼玉清既與陳寅恪時有往還,又與陳垣有著較密切的通信聯繫。她有一信對陳垣說:「陳寅恪先生身體日健,常有晤言。前旬因登漱珠崗探梅,往返步行約十里。陳夫人謂渠數年無此豪興,附唱和詩可知也。」也許在1949年以後,冼玉清成為二陳偶爾聞知對方消息的唯一直接的通道。二陳雖然仍在關注著對方,但已絕不可能改變相互之間的看法。古語說,「友者,所以相有也;道不同,何以相有也」。在1949年的大變局以後,對立身處世的許多大問題,二陳見解明顯悖離對立,道既不同,友情也就失去了賴以延續的基礎。[34]

五、學術異同:「蹊徑大同,差異也很大」

嚴耕望認為:二陳學術「蹊徑大同,差異也很大,但成就都很高」,允為定論。對二陳學術成就之高,毋須詞費;對二陳學術同異,各人所見未必盡同,仍有必要一議。

二陳學術之同,主要表現在學術旨趣和學術方法上。先說學術旨趣。陳寅恪在序陳垣《元西域人華化考》時指出:「寅恪不敢觀三代兩漢之書,而喜談中古以降民族文化之史」,正是二陳學術旨趣和學術重點所在。在這一方面,陳寅恪表現得更為自覺和專一,他的所有論著都是圍繞中古以降民族文化之史展開的。陳垣雖將部分興趣和一定精力投到目錄、校勘、史諱、年代等歷史文獻學的分枝學科上,但一則他是將此作為中古以降民族文化史研究工具的,二則確立他在新史學中地位的最具代表性的成果畢竟還是《元西域人華化考》和《通鑑胡註表微》等中古民族文化史方面的研究論著。綜觀二陳的全部學術論著,所論問題幾乎都不出魏晉以降至明清之際民族文化的範圍。二陳不僅有著中古以降民族文化史的共同學術旨趣,而且在具體研究方向上也頗有相契之處。在敦煌學領域裡,二陳都是較早取用此新材料研究其新問題的開一代風氣的學者,參預了當時世界學術的新潮流。在宗教史方面,陳垣最早以現代史學觀點撰成完善的宗教史著作,有古教四考和宗教三書等名著傳世;陳寅恪則以其〈天師道與濱海地域之關係〉和〈武曌與佛教〉等大量論文馳譽史林,二陳堪稱這一領域裡對峙的雙峰。在民族史研究中,二陳的切入點似都集中在中華民族的融合問題上,陳寅恪除了《隋唐制度淵源略論稿》,還有〈李唐氏族之推測〉等一系列論文,用力甚勤,創獲最多,陳垣的《元西域人華化考》也是這一論題的傳世力作。二陳在中古以降民族文化史研究中都對中外文化融會交冲表現出熱切的關注,陳垣有《元也裡可溫教考》和〈雍乾間奉天主教之宗室〉等論著,陳寅恪則有〈三國誌曹冲華陀傳與印度故事〉和〈蓮花色尼出家因緣跋〉等論文,各從不同角度揭示了中國文化對外來文化的衝突和攝取。

次說學術方法。有些現代史學史的論著將二陳共同歸入新考據學或實證主義史學,雖然歸類未必盡當,却也表明二陳在學術方法上確有其共同面。大體而言,二陳學術方法之同可從三個層次去把握。其一,對傳統史學方法的運用得心應手。陳垣自稱其治學「參用乾嘉清儒考證方法」。關於陳寅恪的傳統史學淵源,汪榮祖說其源自乾嘉諸老,王永興說其繼承宋賢史學方法,但從陳寅恪推崇錢大昕的學識為清代史學家第一人,乾嘉清儒考證方法的影響自不容否認。以蒙元史研究為例,足見二陳都無愧為傳統史學方法的傑出傳人。在這一領域,陳垣既有從大處入手的《元西域人華化考》,也有從考證入手的〈元秘史譯音用字考〉;陳寅恪雖僅有〈元代漢人譯名考〉和〈蒙古源流研究〉系列考證,但揣度其計劃,當是先作具體考據,再作通貫發明的(後來或因資料散失而這一研究被迫中輟)。其二,以新眼光利用一切新發現的考古文物、檔案文獻以及佛經道藏和域外資料。在十九世紀末年至二十世紀初葉的史料新發現中,二陳共同參加了明清内閣檔案的整理編選工作,陳垣對敦煌文書的整理編目更有發軔之功。他們對這些史料新發現在中古以降民族文化史研究中的巨大價值,都表現出新史家的濃厚興趣和敏銳識見。二陳是我國最早將佛經道藏作為史料運用於歷史科學的現代史家。陳垣率先嘗試將僧家語錄和道家碑版採入其宗教三書;陳寅恪以佛典為史料時,更不限於通行本,還博採了敦煌本、西夏文本、梵文本進行比較研究。其三,重視研究方法的推陳出新。陳寅恪在其史學中不著痕迹地融入了現代西方史學方法,其中包括在留學期間接觸到的近代西方社會經濟史學、德國歷史語文考證學派和歐洲現代東方學派的影響。歸國以後,他依舊十分關心西方史學的發展狀況,有人認為其晚年對《再生緣》和柳如是的研究,不乏有著與西方當代心解史學、心態史學、心智史學相通的思想。陳垣雖未留學海外,但借助於日譯本,還是及時了解了西洋的史學方法論。他後來通過《通鑑胡註表微》和宗教三書,探索「有意義之史學」,突破了自己以往舊方法的局限。

二陳學術之異,也主要表現在學術旨趣、學術方法上。先說學術旨趣。二陳在這一問題上有一個重要差别:陳垣對於傳統的歷史文獻學的相關分枝學科的發展頗為熱衷,做了許多沾溉士林的集大成的工作,而陳寅恪在這一方面則明顯缺乏陳垣那樣的強烈興趣,而將全部精力投入了中古以降民族文化史的研究。但即便在中古以降民族文化史研究上,二陳仍有所不同。余英時有一個評價:「在二十年代中國東方學的領域内,王國維的旨趣與陳寅恪最多重叠之處,陳垣尚不免稍隔一間」。[35]也就是說,雖然二陳共同的學術旨趣都在中古以降民族文化之史,但是陳寅恪在把握問題的高度、涉略問題的廣度和解決問題的難度上都超過陳垣。就把握問題的高度而言,陳寅恪對中古以降民族文化之史的研究顯然有一個總體設計,後來雖然因圖書資料的毁失和研究範圍的緊縮,所完成的隋唐史三書僅僅是這一設計中的若干部件,但其高屋建瓴的總體觀還是不難揣摩的。陳垣雖然也有從大處入手的《元西域人華化考》,但相比之下,他對中古以降民族文化史的總體把握就不及陳寅恪。就涉略問題的廣度而言,如果說在宗教史、民族史、蒙元史領域,二陳還旗鼓相當,那麼對魏晉南北朝隋唐時期民族文化史的研究,陳垣就顯得薄弱。就解決問題的難度而言,二陳的差異更為明顯。以敦煌學為例,陳垣的主要功績在於文獻整理,他將敦煌本摩尼教殘經採入《摩尼教入中國考》,也只是史料層面的量的擴張;而陳寅恪的傑出貢獻則在於解決問題,他不僅將敦煌文書作為史料層面的量的擴張,更將其與其相關史料比較分析,所解決的都是有關中古以降民族文化史上高難度的硬問題。

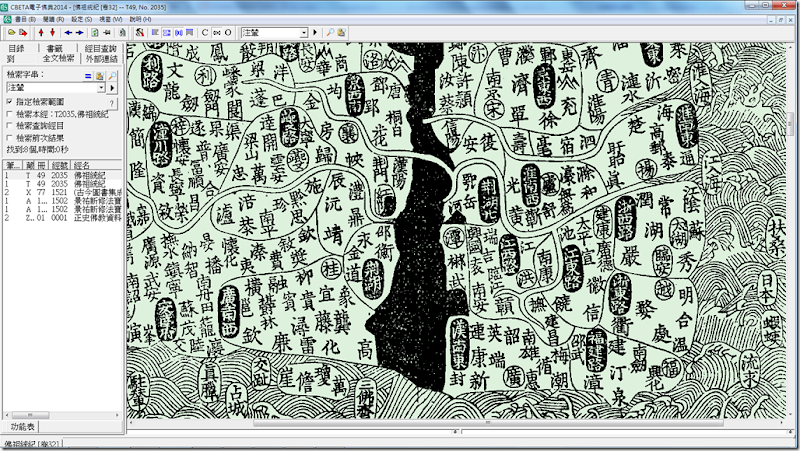

次說學術方法。這一問題可從三方面認識。其一,二陳在史料的搜集處理上,風格手段迥然不同。陳垣以竭澤而漁式的史料功夫見長,每作一種研究必網羅所知的全部資料。據統計,其《元西域人華化考》約8萬字,用史料220種;《史諱舉例》8萬字,用史料117種;《明季滇黔佛教考》15萬字,用史料170種;《通鑑胡註表微》20萬字,用史料256種。[36]在史料的運用上,陳垣主要使用分類比次的歸納方法。他在成名作《元也里可溫教考》裡自敘方法道:「先認定《元史》之也里可溫為基督教,然後搜集關於也里可溫之史料,分類說明之」。對也里可溫的解詁堪稱全書最精彩的部分,但基本還是從中日兩國前代學者的眾說紛紜裡比勘歸納作出定讞的;而後再將元代也里可溫的情況,分東來、戒律、人數推想、人物大概等十餘專題逐一說明。其《舊五代史輯本發覆》也是將四庫館臣諱改《舊五代史》文字按虜、戎、胡、狄、蕃、夷、賊、偽等字分門别類,以揭出滿清統治者陰暗的民族心理。由於在歸納方法中,作為論據的史料與作為推論的論旨之間往往只有一層之隔,故往往給人以卑之無甚高論的感覺。因而楊樹達收到《舊五代史輯本發覆》贈書後頗不以為然,認為「舉例羅列,事頗尋常,而名為『發覆』,似不免於張皇」。[37]但歸納方法「最重史料搜集之詳贍,與史料比次之縝密,再加以精心組織,能於紛繁中見其條理,得出前所未知的新結論」。相比之下,陳寅恪在史料搜尋上並不一味以多取勝,他更善於以常見史料得出新奇却合理的見解,令人有「我們怎麼想不到」的感嘆。他的《隋唐制度淵源略論稿》所用史料雖不出《三國誌》至兩《唐書》的正史以及《資治通鑑》、《通典》、《唐會要》和《唐六典》等常見史書的範圍,但他認為,儘管如此「亦可表見新知之創獲」。陳寅恪最重視史料的運用,善於對史料「作曲折委蛇的辨析,以達成自己所透視所理解的新結論」,由於「分析入微,證成新解,故其文勝處往往光輝燦爛,令人嘆不可及」。[38]質言之,陳垣善於擴張與比次史料,據未見書,道人所未曾道;陳寅恪善於辨證與透視史料,據已見書,道人所不能道。其二,二陳在與治史相關的語言工具上,存在著明顯的差異。陳垣雖能閱讀日譯本的西方史著,但不懂英文,也不會其他外國和外族語言。相比之下,陳寅恪掌握的外國和外族語言之多,並世中國史學家中無出其右。因而與陳垣相比,陳寅恪在歷史語文的考證上更能够廣參博證,左右逢源,在中古以降民族文化史的研究上更顯得新見疊出,嘆為觀止。其三,外語工具的多寡和留學經歷的有無,也直接影響到二陳對西方史學方法的借鑑和運用。陳垣常自謙自己是土法,希望弟子學會西洋史學方法來與中國史學方法相結合,可見他自知對西方史學方法終存隔膜。而陳寅恪對西方史學方法的深切了解和嫻熟運用,已達到了融會貫通、得心應手和出神入化的境界,這也是導致陳寅恪史學令人耳目一新的原因之一。

最後,試將二陳的學術生命作一比較。倘若以抗日戰爭爆發和中華人民共和國成立作為兩塊界石,二陳的學術生涯都可以分為三個時期。1937年以前為前期。在這一時期,陳垣在中古以降民族文化史和歷史文獻學各分枝學科的兩大領域裡,分别完成了一系列傳世力作,展現了獨特的學術個性,形成了陳垣史學的第一高峰期。而陳寅恪雖尚無專著問世,却在中古以降民族文化之史的各個方面都推出了享譽史界的重要論文,事證法和詩文證史法作為治史方法業已圓熟,向學術界顯示了陳寅恪史學的實力和魅力。1937年到1949年為中期。在這一時期,陳垣的學術重點明顯集中在中古以降民族文化之史研究上,撰述了宗教三書和《通鑑胡註表微》等名作,即便該期完稿的《釋氏疑年錄》和《中國佛教史籍概論》等歷史文獻學的著作,也似是直接為宗教三書服務的。他對「有意義之史學」的探索,更是對自己原有方法的突破。無論在史學成果與史學方法上,這一時期都堪稱陳垣史學的峰巔。這一時期是陳寅恪史學的第一高峰期,他出版了隋唐史雙璧《隋唐制度淵源略論稿》和《唐代政治史述論稿》,《元白詩箋證稿》已大體完成而有待殺青,人格心態史的研究方法也雛形初具而牛刀小試。綜觀二陳學術的前期和中期,可謂是雙峰並秀,各擅勝場的。

但二陳學術生命的晚期,却形成了發人深省的鮮明對照。1949年以後,陳寅恪堅決認為:「研究學術最主要的是要具有自由的意志和獨立的精神」,毅然捐棄故技,進行衰年變法,用新方法和新材料,以一失明衰翁撰著了《論再生緣》和《柳如是别傳》等論著上百萬字,以驚天地泣鬼神的精神和毅力最終完成了人格心態史研究方法的傑出範本,使其史學躍登上了巔峰。1949年以後,陳垣對過去的學術思想和學術方法的自我批判可謂不遺餘力:「學術思想,應從新生的路上走,余甚悔往日之懵然妄覺也」;「舊的『科學的』治學方法,在立場上是有著它基本錯誤的」。與此同時,他對馬克思主義的歷史觀和方法論的服膺也堪稱虔誠執著:「研究了辩證法唯物論和歷史唯物論,使我對歷史有了新的見解,確定了今後治學的方法」;「史學工作者的最大幸福,就是有了馬克思主義的思想指導,這是我這幾年來切身的體會」。[39]1949年以後,以其長校的地位而言,陳垣的治學條件顯然要遠比陳寅恪優越。再據其1963年發表的〈錢竹汀手簡十五函考釋〉和〈跋西凉户籍殘卷〉,雖年逾八旬,却行文嚴簡,考辨精審,思路明晰,足證他完全有繼續從事史學研究的能力。更重要的是,陳垣本人也十分渴望以自己的馬克思主義史學研究來為現實政治服務。但遺憾的是,在晚期的二十餘年中,他信奉的主義和思想並未使他的史學飛躍到一個新水平。相反,他竟没有完成過一種堪與前期、中期相媲美的學術新著,倒有五十餘篇類似〈遵循著斯大林同志的遺志繼續前進〉的應景時文,其數量超過其同期學術短文的一倍以上。

二陳晚期學術成就的巨大差異,引起了後人深沉的思考。其原因無非可從社會與個人兩方面去探尋。社會原因不是這裡所要討論的。就個人因素而言,性格即命運,二陳晚期學術的巨大差異,實為其個人性格所決定。先說陳寅恪,誠如嚴耕望所論,為「純淨學術人的風格,而強毅獨立,不為名利誘,不為威武屈」,「所以衰暮之年仍能奮筆寫成平生所未有且可視為奇迹的大著作」。再說陳垣,早年即熱心世務,後來雖移心學術,但累任教育文化界要職。據《陳垣來往書信集》,1935年,他曾將《元西域人華化考》等著作分贈給政界聞人(時任行政院長的汪精衛和考試院長戴季陶),表明他好結交政壇大老,内心並未完全忘情於與學術無關的政治與聲名。這種經歷和個性,與他在1949年劇變後的轉向,是不無關係的。尤其是當局迫切需要這樣一個向新政權獻愛心的知名學者做帶頭羊的時候,尤其是新政權的領袖讚譽他為「國寶」以後,他便徹底地從為人和治學上放棄了舊有的自我,成為自由知識分子自覺脫胎換骨的所謂典型。這不僅僅是陳垣個人的悲劇,也是那個時期放棄獨立人格和自由思想的一代知識分子的悲劇。嚴耕望論陳垣道:「唯其與世浮沉的性格,所以晚年不免為政治洪流所覆没,在學術上不能再有所作為」。[40]

嚴耕望說二陳「立身處世,各走極端,絕不相侔」。二陳所信仰的那兩個極端的是與非,這裡姑不深論;但他們却通過自己的出處大節,把沉重的思考留給後來的知識分子。1964年,陳寅恪在〈贈蔣秉南序〉裡自信地宣稱:「平生固未嘗侮食自矜,曲學阿世,似可告慰友朋」,這是陳寅恪一生立身處世堅持氣節操守的寫照。無獨有偶,陳垣在《通鑑胡註表微 出處篇》裡也發過類似的議論:「出處之於人大矣,迫於飢寒,怵於威力,炫於榮利,皆足以失其所守也。」陳垣是認識到堅守出處大節的重要性和艱難度的,唯其如此,他才能在抗日戰爭時期面對日本占領者的威逼利誘,凛然正氣,大節不虧。然而,自古以來,中國知識分子的氣節操守從來就有著多層面的豐富内涵:既有面對外國和異族入侵者堅持民族大義的層面,也有面對新朝代和新政權恪盡舊有名份的層面,還有面對達官顯貴的曲意羅致而保住知識分子那片良知的層面,更有面對權位名利的非份誘惑維護知識分子那份獨立自尊的層面。陳寅恪把中國知識分子傳統的氣節操守貫徹到立身處世的所有層面,因而令後人敬仰。陳垣在民族的敵人面前保持了民族氣節,口碑對此甚佳;但在其他層面上却未必盡然,其中雖有時代因素,但他的與世浮沉的性格缺乏定力,叵耐寂寞,以至終於把握不住立身處世的大節,為後人非議。

作為研究歷史的史學大師,二陳的進退出處已經成為了歷史研究的對象。當今學術名家們的言行,日後也將構成研究素材,對立身處世的名節操守,可不慎哉!

(原載於《百年》1999年9月號)

註:

1,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,上海古籍出版社,1990年,373-379、721頁。

2,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,373-379、643、650頁。

3,蔣天樞:《陳寅恪先生編年事輯》,上海古籍出版社,1981年,72頁。陳智超編註:《陳垣來往書信集》,377頁。

4,陳寅恪:〈陳垣敦煌劫餘錄序〉,〈陳垣元西域人華化考序〉,《金明館叢稿二編》,上海古籍出版社,1980年,236、238頁。方豪:〈陳寅恪先生給我的兩封信〉,《傳記文學》17卷,4期。 陳智超編註:《陳垣來往書信集》,377頁。

5,牟潤孫:〈敬悼陳寅恪先生〉,轉引自《陳寅恪先生編年事輯》89頁;〈從《通鑑胡註表微》論援庵先師的史學〉,《勵耘書屋問學記》,三聯書店,1982年,66頁。 陳智超編註:《陳垣來往書信集》,657-673頁。

6,汪榮祖:《陳寅恪評傳》,百花州文藝出版社,1992年,70頁。蔣天樞:〈師門往事雜錄〉,轉引自《陳寅恪印象》,學林出版社,1997年,85頁。

7,陳垣:〈《通鑑胡註表微》重印後記〉,《陳垣史學論著選》,上海人民出版社,1981年,542頁。柴德賡:〈陳垣先生的學識〉,《勵耘書屋問學記》,41頁。

8,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,653、667、673頁。

9,楊伯峻編:《積微居友朋書札》,湖南教育出版社,1986年,93頁。 陳智超編註:《陳垣來往書信集》,678頁。

10,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,379頁。方豪:〈陳寅恪先生給我的兩封信〉,《傳記文學》17卷,4期。

11,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,216頁。

12,參見拙文〈不為乾嘉作殿軍:陳垣與新史學〉,《百年》,1999年3期。

13,陳垣:〈《明季滇黔佛教考》重印後記〉、〈《清初僧諍記》後記〉、〈《南宋初河北新道教考》重印後記〉,《陳垣史學論著選》481、496、502頁。

14,參見拙文〈世間已無陳寅恪〉,《中國研究》1996年9月號。

15,汪榮祖:《陳寅恪評傳》,82頁。抗日戰爭結束的當年,陳寅恪在〈讀吳其昌撰梁啟超傳書後〉中批評梁啟超撰《戊戌政變記》和吳其昌撰《梁啟超傳》,“作於情感憤激之時,所言不盡實錄”,“猶有待於他日之考訂增改者”,似乎正可為其避免在歷史研究中宣傳與抗戰有關的民族大義作一註脚。

16,《陳寅恪詩集》,清華大學出版社,1993年,22、23頁。

17,實際上,陳寅恪在舊詩裡將這種失望哀怨表達得更為淋漓盡致,《陳寅恪詩集》21-45頁所載其抗日戰爭期間詩作中頗多這類詩句:「人事已窮天更遠,只餘未死一悲歌」,「誰挽建炎新世局,昏燈掩卷不勝悲」。

18,余英時:〈文史互證顯隱交融〉,《陳寅恪晚年詩文釋證》,東大圖書公司,1998年,182頁。陳寅恪:《陳寅恪詩集》23、26、29、35頁。

19,陳哲三:〈陳寅恪先生軼事及其著作〉,《傳記文學》16卷3期。汪榮祖:《陳寅恪評傳》,74、75頁。

20,劉乃和:《勵耘承學錄》,北京師範大學出版社,1992年,65頁。

21,蔣天樞:《陳寅恪先生編年事輯》,130頁。謝泳:《逝去的年代》,文化藝術出版社,1999年,374、377頁。陳寅恪:《陳寅恪詩集》,55-73頁。

22,陳寅恪:〈艷詩及悼亡詩〉,《元白詩箋證稿》,上海古籍出版社,1978年,82頁。

23,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,698、705頁。余英時:〈陳寅恪與儒學實踐〉,《陳寅恪晚年詩文釋證》,306-308頁。陳寅恪:《陳寅恪詩集》,61頁。

24,柴德賡:〈陳垣先生的學識〉,《勵耘書屋問學記》,54頁。何廣棪:〈從陳垣先生之一通函牘談起〉,《傳記文學》,48卷3期。

25,陸鍵東:《陳寅恪最後的貳拾年》,三聯書店,1995年,102、112頁。

26,其後,陳寅恪把北歸之夢深埋進心底,只是在詩裡時有表露而已。例如〈甲午嶺南春暮憶燕京崇孝寺牡丹及青松紅杏卷子有作〉曰:「天涯不是無歸意,爭奈歸期抵死賒」;〈咏燕郊舊園〉曰:「園柳愈青頭愈白,此生無分更重游」。本段所引陳寅恪詩句參見《陳寅恪詩集》67、62、79、82、85、89頁。

27,蔣天樞:《陳寅恪先生編年事輯》,116頁。陳寅恪:《陳寅恪詩集》,63頁。劉乃和:《勵耘承學錄》,92、94頁。 陳智超編註:《陳垣來往書信集》,366、796頁。 楊伯峻編:《積微居友朋書札》頁97,

28,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,193、216頁。陳垣:〈教師們要努力實行自我教育和自我改造〉,《人民日報》,1951年11月2日。楊樹達:《積微翁回憶錄》,上海古籍出版社,1986年,343頁。

29,陳寅恪:《陳寅恪詩集》,75、76、83頁。

30,陳寅恪:《陳寅恪詩集》,104、106頁。

31,陳垣:〈黨使我獲得新的生命〉,《人民日報》,1959年3月12日;〈堅決走十月革命道路,忠誠為社會主義服務〉,《光明日報》,1957年10月31日。據說陳垣嫡傳弟子劉乃和向紀念陳垣誕生110周年的國際研討會提交過題為〈陳垣先生政治上的三次困惑〉的論文,却未見收入研討會論文集,也未收入劉氏的《勵耘承學錄》,故不知究竟指那三次政治困惑。而今劉氏也已去世,筆者希望有保存劉氏那篇論文者能促成其發表,同時也希望陳垣後裔能提供直接的文字或口傳資料,以利於陳垣與現代史學史的研究。

32,陳垣:〈我對知識分子問題的意見〉,《人民日報》,1956年1月20日;〈黨使我獲得新的生命〉,《人民日報》,1959年3月12日。劉乃和:《勵耘承學錄》,71、95頁。

33,陳寅恪:《陳寅恪詩集》,107、108頁。汪榮祖:《陳寅恪評傳》,276頁。

34,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,511、760頁。

35,余英時:〈試述陳寅恪的史學三變〉,《陳寅恪晚年詩文釋證》,東大圖書公司,1998年,345頁。

36,許冠三:《新史學九十年》,香港中文大學出版社,1986年,121頁。

37,楊樹達:《積微翁回憶錄》,140頁。

38,嚴耕望:《治史三書》,178頁。

39,陳智超編註:《陳垣來往書信集》,774、193頁。陳垣:〈史學工作者的今昔〉,《光明日報》1959年10月22日。有必要指出,他在《北京師範大學學報》的〈發刊詞〉中主張:「在科學研究中,如果有人有不同於馬克思列寧主義的見解,或者不採取辯證唯物主義的方法,他還是可以發表自己的意見」,還是值得肯定的。

40,嚴耕望:《治史三書》,179頁。參見謝泳:《逝去的年代》,65頁。