版主按語:

溫宗堃、蘇錦坤(2011)〈《雜阿含經》字句斠勘〉,《正觀雜誌》57期,37-117頁,南投縣,台灣。

文章中 94-100頁對《雜阿含33, 34經》,評核林崇安、蔡奇林、關則富的論文,溫宗堃、蘇錦坤兩位作出他們的建議。在網路上看見淨豐法師的意見,把他的貼文抓到這裡,有意思深究此一議題的人,可以多聽一個意見,再自己斟酌取捨了。

====================

以下引自「淨豐法師」部落格《法歸探源》:〈無我相經的釐正〉

http://agamatime.blogspot.com/2011/08/blog-post_29.html

2011年9月1日星期四 PM 10:47, 2011/08/29 淨豐

目次:

一. 紛爭的開展

二. 文獻的證據

三. 論文的探討

四. 梵(梵天)與自我

四.I探討源由

四.II關係釐清

四.III本質特性-PART I:梵

四.III本質特性-PART II: 自我

四.V本質特性-PART III:自我不朽

四.VI 自我字源

五.結論

關鍵語:梵、梵天、阿特曼、奧義、不朽、不變

一. 紛爭的開展:

仔細閱讀北傳SA.34經文的時候,總是不免會產生是否有漏字的問題,又或者會把此經拿來與南傳的SN22.59經文作一個比對,然後認定SA.34是殊聖而SN.22.59是低層次或世俗,然而這到底是漏字還是高低的問題呢?

關於此經南北差異的相關論文,最早是由水野弘元所提出的(1),然而由其論文的命題,便可以看出是由中觀的角度來解讀此問題,也正是鑑於這般,水野弘元便漠視所有的證據,而認定SA.34的經文為第一義,於是,這個問題的結論,在沒有人提出異議下,似乎成了定論。直到平川彰根據水野弘元之研究作了相關的探討,認為漢譯和巴利文二者的文義可以相通(2),而不判所謂的層次高低作為結論。之後,日本學者再無針對此經作進一步的檢討。

西元2003年,林崇安藉由印順的研究基礎下,在編修內觀教育版雜阿含經時,提出應修正若干篇漢傳經文的論述(3),其中,林崇安認為應以六大要點以作為雜阿含經的經文釐正,這要點是:

(A)依據釋迦牟尼佛開示時慣用之「經型」;

(B)依據比對前後經文(一經或數經);

(C)依據《瑜伽師地論.攝事分》的解釋;

(D)依據南傳巴利藏中內容相當之經(主要是相應部);

(E)依據(北傳)其他內容相當之《阿含經》;

(F)依據(北傳)其他論典所引用相當之經。

而林崇安依據其要則後,認為北傳SA.34經必須修正,只是本版的流通及說明不及於大正藏、佛光版與印順版,此外,也並未對SA.34等經作一個完整的分析與論述,在這三年後,南華大學蔡奇林,於第一屆巴利學與佛教學研討會正式提出關於本經的研究與演說(4),並在其後的一年裡對此問題發表完整之專論(5),而此篇論文等同是對內觀教育版雜阿含34經的修正抉擇作了完整說明。

二. 文獻的證據:

本經之所以重要,除了是佛陀初次說法(6)之後的開示,並且也是佛教最重要的核心學說,問題是,在無我相經的承傳版本中,為何南北的經文遽然是文義不一呢?到底誰是對的呢?誰勝誰劣呢?在蔡奇林所提出的證據中,除了水野弘元當年所知道並漠視的資料外,提出諸多新的證據,資整理如下:

(A)水野弘元發現而又漠視的證據:

1. 《無我相經》的梵文本《Mahāvastu》

2. 《四分律》卷32

3. 《佛本行集經》卷34

4. 《有部毘奈耶破僧事》卷6

(B)林崇安提出的證據:(7)

1. 《瑜伽師地論》卷88

(C)蔡奇林提出的證據:

1. 《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷39

2. 《佛說五蘊皆空經》

3. 《雜阿含‧入處相應‧316-318經》

4. 《Catusparisatsutra》(「四部眾經」梵本)

5. 巴利《律藏‧大品》

6. 《瑜伽師地論》卷88

7. 《薩遮尼犍子經》諸傳本(8)

(D)補述學者們所沒發現的證據:

1. 《舍利弗阿毘曇論》卷15

由這些大量的資料佐證,再再表示出SA.34經原來面貌是所謂的通俗說,而非水野弘元所認定的第一義說。在蔡奇林的論文中,以三大方向來考證,第一類是「無我相經」諸傳本,第二類是《瑜伽師地論》解釋「無我相經」的論文,第三類是與「無我相經」論述結構類同的經文。

其中,第一類的諸傳本中,其證據橫跨經藏、律藏、佛傳文學。由部派的代表性來看,則有說一切有部、上座部、法藏部及大眾--說出世部,而《舍利弗阿毘曇論》又代表著雪山部、犢子部與法藏部,這樣便幾乎是包含所有部派了,如此,已經可以很確定說SA.34並非原貌。再來,由語言的角度來看,則有巴、梵、漢,然後由三藏來看,則橫跨經、律、論,此外,蔡奇林認為由SA.316~318來看,這些經,不但是代表同一部派,更是同一部經,同一譯者,這使得SA.34更為站不住腳了。實際上,更本找不到其他任何支持SA.34經文的證據。

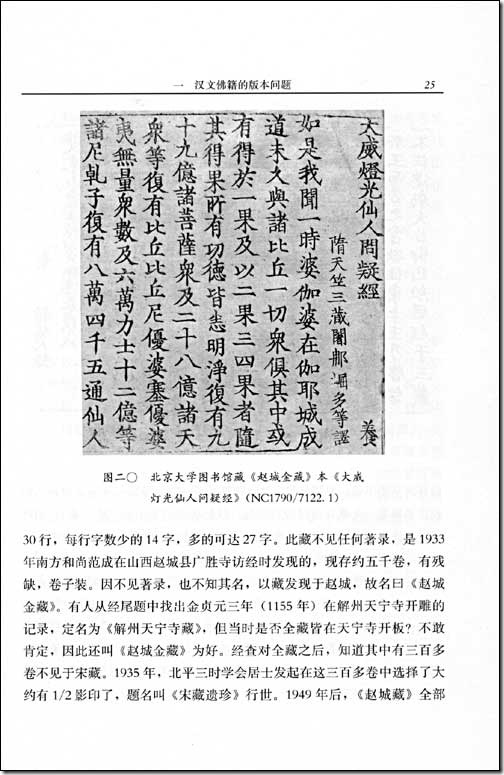

蔡奇林在論後,提出另一個很容易被忽視,但卻是很重要的證據,那便是較早的《金藏》與《房山石經》的經文中,也是顯示出現存大正藏SA.34經的傳抄錯誤,並可藉由此來推論出雜阿含的混亂現像,是在紀元5世紀中,到6世紀初所發生的。

三. 論文的探討:

而本經其主要的分歧,在於無我中的我義為何?他到底是指「永恆不變的主體」還是指「自在的主體」?這也是可由古論中獲得答案,為了方便說明,於此與兩部論作一比對與解析,在SA.34的經文為:

「色非有我。若色有我者。[1]於色不應病.苦生。[2]亦不得於色欲令如是.不令如是。以色無我故。[1]於色有病.有苦生。[2]亦得於色欲令如是.不令如是。受.想.行.識亦復如是。」

A.本經白話解釋並套入「永恆不變的主體」為:

「色(五蘊)是沒有我(恆常不變),如果,色(五蘊)有我(恆常不變),[1]則於色(五蘊)不應有病、有苦之發生,[2]也不能對於色(五蘊):『欲使其如是,或不使其如是』。由於色(五蘊)沒有我(恆常不變)之故,所以在於色(五蘊),[1]會有病、有苦之發生。[2]也得對於色,:『欲使其如是,或不使其如是。』」

B.本經白話解釋並套入「自在的主體」為:

「色(五蘊)是沒有我(主宰),如果,色(五蘊)有我(主宰),[1]則於色(五蘊)不應有病、有苦之發生,[2]也不能對於色(五蘊):『欲使其如是,或不使其如是』。由於色(五蘊)沒有我(主宰)之故,所以在於色(五蘊),[1]會有病、有苦之發生。[2]也得對於色:『欲使其如是,或不使其如是。』」

很明顯的,在B之[2]的解釋中,出現了問題,因為人我的主宰變成了無法欲使其如是,或不使其如是;沒有人我的主宰又可以欲使其如是,或不使其如是,換言之,A的解釋是正確的,而這也是水野弘元所主張並判為第一義。問題是,所有的證據都非如此陳述,而是如相應部SN22.59 Anattalakkhaṇasuttaṃ所說:

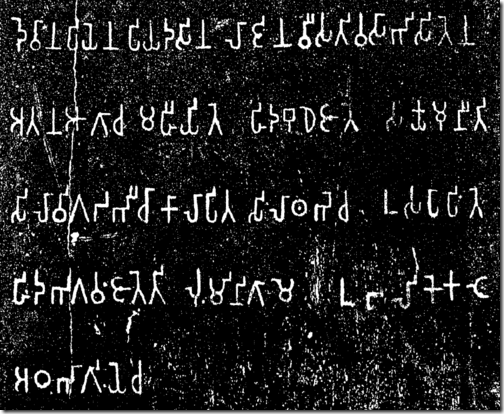

Rūpaṃ, bhikkhave, anattā. Rūpañca hidaṃ, bhikkhave, attā abhavissa, nayidaṃ rūpaṃ ābādhāya saṃvatteyya, labbhetha ca rūpe – ‘evaṃ me rūpaṃ hotu, evaṃ me rūpaṃ mā ahosī’ti.

Yasmā ca kho, bhikkhave, rūpaṃ anattā, tasmā rūpaṃ ābādhāya saṃvattati, na ca labbhati rūpe – ‘evaṃ me rūpaṃ hotu, evaṃ me rūpaṃ mā ahosī’’’ti

C. 本經白話試譯:

「比丘們!色不是我(anattā)。[1]若色是我(attā)的話,那麼色就不會產生病苦;[2]並且於色可以:讓我的(me)色這樣!讓我的(me)色不要這樣!

比丘們![1]因為色不是我(anattā),所以色會產生病苦;[2]並且於色不能:讓我的(me)色這樣!讓我的(me)色不要這樣!受、想、行、識也是一樣。」

也就是說,所有的證據都是在說明這個我,指的是「自在的主體」,譬如,

D.《舍利弗阿毘曇論》非問分道品:

「如世尊說。色非我。[1]若色是我。色不應受苦患。[2]色應得自在。如是有如是非有。[1]以色非我故。色受苦患。[2]色不得自在。如是非有。受想行識非我。我非識。若識是我……」

本論直接使用「自在」一詞,而《舍利弗阿毘曇論》是代表古型的阿毘達磨,比地論更古老,故對SA.34原貌來說,此是更早的證據。而

E.《攝事分》對此經的論述是:

「[1]復次隨順樂受諸行與無常相共相應故。若至苦位爾時說名損惱迫迮。若至不苦不樂位。爾時方於行苦名苦迫迮。若不至彼位。便應畢竟唯順樂受勿至餘位。又生老等法所隨諸行皆悉是苦。彼若至疾病位。說名損惱迫迮。若至生等苦位。名苦迫迮。若不至彼位。於諸行中生等苦因之所隨逐。勿至果位。

[2]又本性諸行眾緣生故。不得自在。亦無宰主。若有宰主。彼一切行雖性無常。應隨所樂流轉不絕或不令生。廣說乃至於死。」

E.1 論的[1]是對應經文的[1]而無問題,論的[2]則是說:再來,本性的諸行,都是眾緣所生的緣故,所以不能自在,也不會有宰主(我),倘若真有宰主(我)的話,那麼諸行儘管無常,宰主(我)應可以隨著自己的好樂來輪迴(流轉)不停,或者也可以不令其出生(流轉),用更廣的範圍來說,本性(宰主)也可以不會有老病死。

這個說明恰恰與SA.34經相反,而與所有證據相同。不過,還是有如下解讀:

E.2 如果把論文的第(2)段,換成:再來,本性的諸行,都是眾緣所生的緣故,所以不能自在,也不會有宰主(恆常不變),倘若真有宰主(恆常不變)的話,那麼諸行儘管無常,宰主(恆常不變)應可以隨著自己(五蘊)的好樂來輪迴(流轉)不停[而宰主還是恆常不變],或者宰主(恆常不變)也可以不令其(五蘊)出生(流轉) [而宰主還是恆常不變],用更廣的範圍來說,本性(恆常不變)也可以不會有老病死。

這樣的說明,非常怪異,也解釋不通,因為不變的主體被解釋成可以隨著五蘊而變(流轉)或不變?還是解釋成?又或是不用修行了?因為依據論文內容,本句會變成宰主(恆常不變)可以不令其(五蘊)出生(流轉)。而會有此解讀的,其原因是基於:

1. 把宰主解釋成「常住實體」,而不認為是「主宰」。

2. 宰主作為一個內在的常我,外在的變因則是為會毀壞的,這外在的是五蘊。

3. 把SA.34經中的「欲令」當成「欲求」來解讀,其理由是Thanissaro Bhikkhu英譯(9)使用的是 would be,如此便擺脫掌控或控制的意涵,然後使得第1點的解讀產生合理。

4. 綜合2及3,故把論文解讀成兩段,也就是恆常不變的主體與後文不相關,而後文是說五蘊隨著好樂而輪迴或是不輪迴。也就是說將論文硬是變成不管五蘊輪迴否,其中有個恆常不變的主體。

乍看之下,此般解讀好像合理,但事實上更本不符論文內容。原因是:

1. 關於宰一字,可作為動詞或名詞用,論文用「宰主」,是把宰作名詞用,故為具有支配權力的主要人或物(可治者、可制者)(10),後人喜用「主宰」一句,是把宰作動詞用,故是表示為主要的支配與控制,然而,其中更本毫無「常住實體」的意涵,而「宰主」雖有表達出某個實體,但要點還是在支配權力上。

2. 把宰主(恆常不變)作為一個內在的常我,然後把外在的五蘊(人)看成諸行無常會有老死等苦,這不符論文內容,除非論文變成:「若有宰主。彼一切行雖性無常。五蘊應隨所樂流轉不絕或不生。廣說乃至於死。」也就是把論文應隨所樂的主詞改為五蘊,而非宰主,還必須把不令生的令字移除,才勉強可通。

3. 經文的「欲令」當成「欲求」,先說中文,其一令字,表達的是命令、使、讓,這是由上對下的號令、指示,而下者必須服從之意,解讀成求一字,則變成要求、找尋、探索或設法得到,又,英文的would be是想要成為.....的、希望成為……的,也就是欲一字的翻譯,但「欲求」是想要求到的、想要設法得到,而「欲令」是上想要使下如何、上想要讓下如何、上想要對下的號令,所以,為了將我解讀成恆常不變而將經文換用成「欲求」的話,除了與原意不符外,且有篡改經文之嫌疑。而would be的用法可參考其他翻譯(11)。

4. 在E.2的白話翻譯中,如果硬把上述3點套入其中,還是難以貫通論文前後。

四. 梵(梵天)與自我:

I. 探討源由

梵與阿特曼,這兩者既不相同,但又牽連於一起,以奧義的發展史來看,佛陀的年代正好是處於梵書的末期,奧義的初期(12),在這個時代,梵我合一論尚未成熟,以致於在原始聖典中,看不出佛陀對此問題的態度,也找不到外道或弟子針對此說的提問,而這個關鍵,也使得後來的印度教可以將佛陀視為毗濕奴的化身,而成為印度教的一部份。

特別探討佛陀在世時的自我問題,主要原由是水野弘元無視證據,而用以後才出現的中觀哲學來看待此經,造成近一甲子的時間,少有學者跨過這個結論,影響甚大。而學界對於當時佛教針對婆羅門思想回應的課題,應當還是要更進一步的探討,以釐清當時佛教或婆羅門的論述發展。

如果以四阿含來看當時的婆羅門思想,可以發現佛陀對於形而上我的批判(13)計有兩大類。換言之,這樣亦終究難以藉由法說來抉擇漢傳SA.34中的我是否正確,因此,必須更進一步的由梵書與初期奧義來看佛教。

在四部阿含中,記載最多且交代清楚的是梵天思想,而無針對自我(阿特曼)思想的源由,作一個完整的交代,雖然,這可以表現出佛陀的年代正處於梵書末期與奧義的初期,然而,在 SA.34中所說的自我,很明顯的不是指梵或梵天,這又該如何予以解讀自我呢?

II. 關係釐清

在百段梵書(14)中提到:

初只有生主(15)。

初只有梵(16)。

初只有我(17)。

如此可知,在夜柔吠陀(Yajurveda)時期(18)就已經把生主、梵及我當成相同的異名了,不過,在百段梵書裡,梵是生主之子,也就是說,梵是生主根柢,而作為世界的根柢。然後,梵書時代的進一步發展,直指生主同等於梵(19),也表明梵天就是生主(20)。只是這樣似乎還沒有完全釐清梵、生主及梵天的關係。

在百段梵書中有一段(21),可以看出梵(Brāhman)與梵天(Brahmā)的關係,梵創造了諸神、世界後,且賦予諸神支配於某個世界,然後想到我要如何達到這些世界呢?於是梵以名與色入於這些世界。這便說明了梵以自體給予萬有,故梵為本體界,其所顯像的梵天為現像界,梵天是梵的人格表現,而梵是本源,也因此而說梵天就是生主;生主就是梵天。

我,阿特曼(Ātman)的思想,由《原人歌》開始發展,而在梵書時代的百段梵書及瓦嘉沙賴耶本集(22)中奠定我(小宇宙)等同梵(大宇宙),也就是本質相同的說法。而在古奧義時代(23)則是更肯定我就是梵(24)。換言之,在佛陀入滅不久後的約50年間,梵我合一及梵我同體的理論才開始展開,不過,應注意佛陀在世的年代,婆羅門學說應是處於生主、梵、梵天及我的等同時期。

III. 本質特性-PART I:梵

鑑於這個時期是梵、梵天及我的等同(梵我同一期),意味著其特性為一致且相同,也就是說,梵天的特徵與我的特徵或特性,可謂一樣。我們現今可以在阿含中,看到諸多關於梵天源由的完整交代,如,在DA.15中是這麼記載(25):

「我今是大梵王。忽然而有。無作我者。我能盡達諸義所趣。於千世界最得自在。能作能化。微妙第一。為人父母。我先至此。獨一無侶。由我力故。……此大梵王化作我等。此諸眾生隨彼壽終來生此間。其漸長大。……彼入定意三昧隨三昧心憶本所生。彼作是語。此大梵天忽然而有。無有作者。盡達諸義。於千世界最得自在。能作能化。微妙第一。為人父母。彼大梵天常住不移。無變易法。我等梵天所化。是以無常。不得久住。為變易法。」

此處是完整的梵天哲理,表達出當時梵天思想所特別強調的自在與獨一,又,忽然而有就是《祈禱主讚歌》(26)中梵天由梵的出現,自在與獨一則是《生主讚歌》(27)中的說明,然而,經文段落至此,梵天並未強調梵或梵天的永恆不移哲理,換言之,在佛陀的年代,所謂永恆不變觀念,並不符合梵、梵天及我的重要表述及調點,而這個關鍵,正是相同於各個梵書中對於梵的描述。

梵書中,梵是由無而生(28),亦沒有無死亦無不死的問題(29),他作為一切根源,是至高的主,超越所有一切也遍及一切,因此,所謂常、有、生、住及滅等觀念,只是俗人的觀點,對於梵來說,它是超越這些,故沒有必要強調這些。反倒是梵天所化的眾生(梵包含阿特曼,同時阿特曼也包含梵),回頭來看到梵之後,才認為梵天是常住不移的,因為,眾生很清楚的知道自己是變異、無常及未來會死亡。

在四阿含中,多處記載梵天的特質,譬如,SA.484:

「有梵天自在造作.化如意。為世之父。若見彼梵天者。名曰見第一。」

這裡同其他提到梵天思想的經文,都只表達當時所特別強調的自在與獨一(30),也並沒有發現梵天特別提到他永恆不移。不過,在SA.1195中有提到一個很重要的觀念,那就是,婆句梵天住梵天上說此處常、恒、非變易法,而佛的回應有一個關鍵是:

「…自在而常住…」

這裡說明了一個觀念,那便是自在或主宰,意味著要如何便能如何,以此含意下,所謂永恆不變只是自在的能力之一。換句話說,如以恆常的觀念套入在SA.34經中,就能說這是勝義的嗎?反而,自在是勝於常恆觀點。

IV. 本質特性-PART II:自我

以梵天思想來看,原來眾生以為梵天是永恆不移的觀念,是以世間的角度來說,因此,以梵書終期主張的梵我同一來看的話,那麼,我的自我是永恆不移的觀念,也是以世間的角度來說。

梵的思想發展在宇宙的原理,而阿特曼的發展則是在個人的原理。從《原人歌》開始,原人是在宇宙初始便出現,是萬有的主人,亦是不死性的主人,也因此原人可以往來本體界與現像界(31),所以,後來靈魂不滅的思想由此確立,但是,這裡必須注意,原人並不是完全的永恆,因為,原人是由太初金胎而來,而原人不死,僅是代表原人出現之後的永恆,以故,三吠陀中,強調的是原人不死,而不是永恆。

與佛陀在世年代相當的古奧義書中,率先提出入梵即可不死或不朽(32),但不死的源由還是來自梵書。於百段梵書(33)中說,諸神為了不死而祭祀他神,但還是無法達成不死,於是生主教了諸神一個祭拜的方法,於是,諸神終於可以不死,然而,這使得死神非常生氣,然後,大家商討後決議,只有脫身相者可入不死,要不死者,必須依智與行。不死或不滅思想,也並不是完全的永恆,因為,是入梵後而不死,也謹代表入梵後的超越一切。不死,還是以眾生的角度來看,而梵是無死亦無不死的絕對超越。

由於,奧義是梵思想發達到高峰後的進展,他繼承其梵之基礎,提升人的位階上拉至梵的位階,也因此,在奧義時代的開展,便放棄了以祭祀求生天之樂的不徹底,改由我之實知自我(34)來達於梵,如此,奧義展開了對自我的多樣面貌說明。其中,以四位五藏說最具代表性。

在四位說中,第三位是熟眠位,又叫主體我,第四位是最高我,又稱死位(35),其中,熟眠位已是一個超越經驗上的自我。Chāndogya Upaniṣad中說(36),它是於熟睡、專注且又寧靜的情形中,知道沒有夢想,他是阿特曼,他是不朽與無畏,他是梵,但也發現阿特曼雖然不無明,但外形身軀是無明的,因為,當外形被毀滅的時候,阿特曼也不無明,可是,只要外形被毀滅,就依然有痛苦的覺受,除非,能擺會脫腐敗的外形,成為無形。修行到了這裡,已是阿特曼的至高位,但諸天還是有上述的問題,這時,生主告訴諸天,就像空氣、白雲、閃電及雷鳴也是無形的,它們的作為亦是從那個阿卡薩(蒼穹,ākāśāt)所生起,所以,阿特曼也是一樣,在它到達最高(第四位)的光明處時,便會顯現各自具足的本相。

無夢表超越經驗或現像界,熟眠位的自我中,其阿特曼便具有的不朽與無畏,所以會說這是它的最高歸趣、這是它的最高安樂、這是它的最高的世界,這是其最高的歡喜(37)。

如果,以熟眠位作為阿特曼的要點論述,那麼,這裡便是漢傳SA.34經所指的恆常源由,但是,這卻是第三位。以阿特曼學說來看,此處是知覺的醒位,或生命的自我,其上更有大覺位,也就是最高我。此位不再受任何對象或條件拘束了,也是自己成為自己之光,暗喻為回歸於梵的處所。

以奧義四位說之論,來看漢傳SA.34經,則SA.34所指,不是淺化了阿特曼之意,便是經文有傳誤。但如以Chāndogya Upaniṣad經文的結尾處之描述:「我已完成所有而結束,獲得永恆的梵世界 - 是啊,我得到它。」(38)而言,究其人的經驗認知或熟眠位說之角度,則可用恆常之觀點來看梵。

奧義四位說是以精神狀態來談阿特曼,五藏說,則是主體狀態的探討。此論中的現識及認識所成我,皆不出佛對我及我所的批判,且很明顯的是皆是以識為真性實我。在這個階段的自我,即熟眠位,為識以依據人的形狀所構成(39),尚有相對的認識,如能無錯誤的超越這被受限的認識,放棄所有形體的過失,才會具有妙樂真我,這也就是最高我、妙樂所成我。

如果有人認為梵不存在,那麼,他自我也不存在,如果存在,則是由於認識而視為他存在。……梵希望我很多,讓我誕生,經深思熟慮後,梵創造一切的存在。那(梵),被創造,被加入,並且有了有形和無形,定義和未定義,承受和非承受,知覺和無知覺,真實和不真實,真相成為了這一切,他們稱那為梵的真相(40)。

妙樂所成我,是主客泯滅、超越一切的絕對境界。以此看之,這認識所成我的我,含有現像界(常識上所談的我)及本體界,主體我或妙樂所成我的我,又是超越現像界及本體界的哲思。由奧義五藏說主體我的主客泯滅,來看漢傳SA.34經的「欲令如是.不令如是」,則難以對應其說。

但如以Taittirīya經文中最後所唱頌的歌曲:「嗨!嗨!嗨!我是食,我是食,我是食;我是食者,我是食者,我是食者;我是合一者,我是合一者,我是合一者;我是太初的有形和無形者,我是最早的神。我是不朽的中心。」(41)來說,則可以用世俗的或熟眠位來看而有「恆常」之意味來解說SA.34。

V. 本質特性-PART III:自我不朽

在古奧義時代(42),以人為主的精神世界,不以自在、獨一的觀點為出發,而強調了由原人說以來的不朽、不滅或永恆,只是要注意的是,這般的說明,並不是站在大宇宙(梵我)來說的,而是站在次階的小宇宙(人我的阿特曼)往上看來描述的,這也就是梵書中眾生回頭看到梵一般,也因此,不朽雖神聖卻非勝義。如果要將此觀念,用來套入漢傳SA.34經(43)的話,那應當只有不朽、不滅或永恆。

所謂固定不變或常住不變之恆常觀點,源於中古奧義(44)的kāṭhaka:「全能的自我,不生不滅,不自他出,亦非何來,為不生,為常住,為不滅,身死自不死,微之極微……在身中而非身,動中(毀滅中)而不動(固定不變),……知其認識,無聲、無形、無衰敗,以故,無味、永恆、無始、無盡、比萬物之源(Mahta)及不變更微妙,……」(45)。由此處,不朽、不滅或永恆之強調,更進一步衍生為常住、固定不變。

古奧義所強調的不朽、不滅或永恆,即是佛教所要批判的我及世間是常之觀點,但常住不變的哲思,亦可由漢傳SA.567中發現,然考察相應部同等經文中用語,則無常住不變之用語,這亦是個問題。得深究之。

考察南北傳常住不變用語(46),兩邊有或有類似用語計四處,漢傳有,而南傳無,計有兩處,這應可表示其常住不變或水野先生所提的固定不變觀念之出現,是於佛世之時,換句話說,SA.34經文中的我,如以中古奧義時期所隱約浮現出的常住不變來看,是可行的。

VI. 自我字源

阿特曼的字源依其考據是與呼吸有關,現多做為靈魂的解釋,而Yāska (47)以三個方面來說明此字:1.恆久不變地變動2.它遍滿一切3.它顯現為遍滿或被包容。如此來看,常住不變地變動的形容,或許這樣,才比較符合太初而生的阿特曼思想。

五. 結論:

以所有文獻證據的考察而言,是一面倒的不支持漢傳SA.34的說法,如以,古奧義的眼光來看,則雖有其意,卻是一個不完整的支持,且不具奧義之勝義,但如以中古奧義之架構而言,則即支持漢傳SA.34的說法。雖然,本文之考據,多有遺漏而不完善,但關於佛世時的教說與當時奧義內涵之比對,應可使有為者作進一步的研究。

=======================

註:

1. <無我と空>,1945年,後收錄於仏教教理研究第二卷。

2. <無我と主體>,1976年,中村元將其收錄於自我と無我。

3. <雜阿含經經文的釐正初探>, 經文例十三,2003年,圓光佛學學報第八期。

4. <雜阿含「無我相經」勘正─兼評水野弘元的「無我二諦說」>, 2006年,第一屆巴利學與佛教學研討會。

5. <《雜阿含》「無我相經」勘正:「文獻學」vs.「教義學」的解決方案>,2007年,《臺灣宗教研究》第6卷,第2期。

6. <轉法輪經>,SA.379、SA.56.11-12。

7. 把《瑜伽師地論》放在林崇安提出的新證據中,只是內觀教育版雜阿含經有以此為本母的比對,而於<雜阿含經經文的釐正初探>說明中,則是指出本經還是以巴利經文作為修正的依據,以此看來,林崇安的六大原則中,是以巴利經典作為修正的本母,而《地論》是作為分類依據。

8. 《薩遮尼犍子經》諸傳本計有南傳MA.35,北傳SA.110、EA.37.10。

9. The Discourse on the Not-self Characteristic,translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.

10. 玉篇解釋為治也,廣韻解釋為制也。

11. N.K.G. Mendis是用:「it should obtain regarding form: 'May my form be thus, may my form not be thus'」;Ñanamoli Thera是用:「and one could have it of form: 'Let my form be thus, let my form be not thus.'」;Bhikkhuni Uppalavanna是用:「it would not conduce to ailing and it would be my matter should be thus and should not be thus.」

12. <印度哲學宗教史>,1935年,高楠順次郎、木村泰賢著,高觀賢譯。P176,梵書年代為B.C.1000~B.C.500年。

13. SA.110:「佛告火種居士。凡是主者。悉得自在不。答言。如是。瞿曇。」此處是批判「主宰自在」。SA.76:「色(五蘊)無我。無我者則無常。」反過來說,有我則為「恆常不變」。以故,共計兩類。

14. The Satapatha Brahmana,1882~1900年,translated by Julius Eggeling。

15. 同14.本句見11:5:8:1。Verily, in the beginning, Pragāpati alone was here.

16. 同14.本句見11:2:3:1。Verily, in the beginning, this (universe) was the Brahman.

17. Śatapatha Brāhmaṇa,14:42:1。Ātamā eva idam agra āsīt.

18. B.C.1100~B.C.800,Michael Witzel, Tracing the Vedic dialects in Dialectes dans les litteratures Indo-Aryennes ed. Caillat, Paris, 1989, 97–265.

19. Taittirīya Brāhmaṇa,13.6.28。

20. Taittirīya Āraṇyaka,10.3.1。

21. 同14.見11:2:3。

22. Vājasaneyasaṁhita,32:11~32:12。此書屬夜柔吠陀的白派。

23. B.C.800~B.C.500,見<印度文化史對照中國年表>,林煌洲。

24. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣhad,1:4:10。

25. 同DN.15提到眾生認為梵天有永恆不移的觀念尚有DN.21。

26. Brahmaṇaspati Sūkta,Ṛg Veda 10.72。

27. Prājāpatya Sūkta,Ṛg Veda 10.121。

28. 同25。

29. Nāsadāsiya Sūkta,Ṛg Veda 10.129。

30. 同SA.484提及梵天特質的尚有SA.1195、MA.78、DN.30。

31. Puruṣa Sūkta,Ṛg Veda 10.9。

32. Chāndogya Upaniṣad,2:23:1。Bṛhadāraṇyaka Upaniṣhad,4:4:7。

33. 同14.見10:4:3。

34. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣhad,4:4:13。

35. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣhad,4;Chāndogya Upaniṣad,4。

36. Chāndogya Upaniṣad,8:11:1~8:12:2-3。Translated by Swami Swahananda。本段並非一句一句細說,而是將其簡化。

37. Bṛhadāraṇyaka Upaniṣhad,4:3:32。

38. Chāndogya Upaniṣad,8:13:1。

39. Taittirīya Upaniṣhad,2:4:1。

40. Taittirīya Upaniṣhad,2:6:1。

41. Taittirīya Upaniṣhad,3:10:5-6。

42. 同23.古奧義書計有五本:Bṛhadāraṇyaka、Chāndogya、Taittirīya、Aitareya及Kauṣitaki。

43. 與SA.34經有相同問題的尚有:SA.86,87,33,34。

44. 中古奧義年代為500~300B.C.。而依各家對佛陀年代的說法,雖有數種,如西元1954年於緬甸召開之「世界佛教徒友誼會」第三屆大會通過為623~544B.C.,或古正美博士認為是547~468B.C.等等考據,當可知道常住不變說法的出現,應是佛世或佛滅不久。

45. kāṭhaka Upaniṣhad,I:2:18~22,I:3:15。

46. DN.24:「常住而堅固,永遠於不壞滅法」;SA.22.96:「常、恆、永住而不變易法」;MN22:「常住、常恆、久遠、非變異法」。本考察以漢傳為主,來比對相應部經文。如下:

DN.24: 無,但有類似用語,「堅固」;DA.15:有。

DN.1:同上;DA.21:有。AN.4.195: 無;MA.12:有。

MN.101: 無;MA.19:有。SA.22.96: 有;MA.61:有。

47. Yāska,500~600B.C,梵文文法學者,著名的文法書為Nirukta。