六十年代,吉恩和薩迦教主一家在西雅圖

以下引自《豆瓣網》,《璣衡的日記》

http://www.douban.com/note/456918495/

〈最漫長的博士〉

2014-11-22 23:22:33

(載於《新知》十一月號,各大書報亭有售,官網購買鏈接在這裡,亞馬遜當當京東幾天後有貨。2015年全年訂閱鏈接在這裡。十一月號的專題是「寂靜之聲」。再次向大家强烈推薦這本讓我震驚了的雜誌。)

R第一次廳說吉恩•史密斯(E. Gene Smith)的名字是在一位牛津大學教授辦的家庭派對上。那是2010年末,R在讀大四,重返牛津探訪老師、同學,立志成為一位印度史學者。這是一個異常漫長且需要知識積累的領域,語言上需要熟習梵文和印度的幾種方言,學科上需要貫通經學、史學、神學。(R同學的指正:這一句過譽了,只敢說粗略了解,真正貫通需要好幾輩子呢。)而今四年過去了,R正在攻讀第二個碩士學位,他在波士頓一個偏僻的角落租了個小房間,一學期上八門課。每次見面,我們挑最便宜的館子,R總是在席間調侃自己的屌絲生活。這條坎坷的學術之路讓聽者我既敬佩又担心。

R第一次聽說吉恩•史密斯的名字是四年前在牛津大學教授Charles Ramble的家庭派對上,當時這位教授正在為史密斯寫訃告。在訃告中,Ramble教授追憶了第一次和吉恩的見面,本該半小時的見面被拖成了三小時,Ramble教授不斷問關於藏傳佛教的艱深問題,吉恩對答如流。

在吉恩因糖尿病猝死的同一天,荷蘭萊頓大學意外給他寄出了一封信,決定授予他博士學位,肯定他在藏傳佛教領域的突出學術成就。從1965年吉恩中斷在萊頓大學的博士學習,踏上一條去印度的慢船,到2010年末他猝死的那一天突然收到這封信,四十五年過去了。

在幾天後紐約時報登出的另一則訃告裡,寫訃告的朋友Margalit Fox顯然沒有意識到這個姗姗來遲的博士學位,於是這篇訃告中寫道:「雖然史密斯先生不隸屬於任何一個學術機構也從來沒有博士學位,無論他走到哪裡——在新德里為美國國會圖書館搜集藏文書籍,還是在麻省劍橋堆滿藏文書的家中他建立起藏傳佛教資料信息中心,還是在紐約城,他的家總是吸引著學生學者和宗教領袖,倚仗他在藏文經典上的淵博學問。」

代替吉恩去領這個博士學位的是他三十年的好友:哈佛大學「西藏和喜馬拉雅研究」教授范德康(Leonard van der Kuijp)。他們的友誼得追溯到八十年代初,身處尼泊爾加德滿都的荷蘭小伙范德康去印度新德里看望出生於美國猶他州摩門教家庭的佛教徒吉恩。范德康是慕名而去的:在藏學研究這個領域,史密斯早就是口口相傳的「世外高人」,不是教授不是博士,却懂得比誰都多。

九十年代,同在麻省劍橋的吉恩和范德康憑二人之力建起了「藏傳佛教資料信息中心」(Tibetan Buddhist Resource Center,以下簡稱TBRC) 。2007年,吉恩立下遺囑要把一生所藏的藏文文獻——這是西藏之外世界上最大最完備的藏文文獻收藏——全部捐贈回中國。因為政局上的動蕩,這成了一場漫長拖延的交接。2013年末,吉恩過世後三年,在TBRC的不懈努力下,12000餘函藏文文獻终於全部移交給成都的西南民族大學,包括甘珠爾、丹珠爾、苯教、伏藏文獻,等等,其中有不少是獨一無二的孤本。西南民大的史密斯藏學文獻館開門迎接世界各地的西藏研究學者和藏族學生。於此同時,在麻省劍橋,這些書籍的每一頁都已經被TBRC電子化,每年有12萬人次從TBRC網站上下載文本。這個世界上最大的藏文數碼圖書館,如今正在被哈佛大學圖書館收入數據庫成為哈佛館藏的一部分。

2014年春,我去找范德康教授聊天,在走廊裡碰到我的朋友R,匆匆幾句中,R對我說,「吉恩一生做了很多事。」

幾分鐘之後,我把R的這句話講給范德康教授聽,他目光閃爍,然後說:吉恩一生只做了一件事。

一件事可能是很多事。

一、博士候選人

18歲那年,第五代摩門教徒吉恩•史密斯宣布放棄信仰。本來不出意外的話,他會和所有同齡的摩門男孩一樣,踏上教會規定的兩年傳教之旅。他試想自己將在馬路上向陌生人說:只有摩門教一條路才能抵達救贖。然後他發現他永遠無法說服别人相信只有一條窄路,然後他想,既然如此,他也永遠說服不了自己去相信。

這個決定在家族中震動不小。吉恩是家中唯一的男孩,而這個家族在摩門教的地位非同一般:吉恩的曾曾祖父叫Hyrum Smith,也就是摩門教創始人約瑟夫•史密斯的親哥哥,Hyrum死時是摩門教中僅次於約瑟夫的二把手。如果吉恩規規矩矩地做個好摩門徒,他肯定能在教會裡撈到個一官半職。

吉恩底下有三個妹妹,其中兩個因為哥哥的退教而再也沒和他說過話。他媽媽却說:「你可以做自己想做的任何事情。」

吉恩想做什麼?他想做所有事情——他學語言,高中畢業他就會熟練地運用法文、德文、西班牙文、拉丁文,終其一生他會掌握三十二種語言和方言。他讀大學,人家讀一所畢業,他轉來轉去轉了四次學,不是因為成績太差,而是想和不同的老師多學點東西。1959年,吉恩本科畢業,開始在西雅圖的華盛頓大學讀研究生,修「内亞研究」,一半是因為真的有興趣,另一半是為了留在學校逃避越戰的兵役。

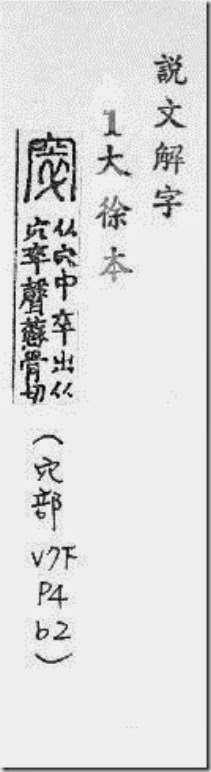

就在同一年,藏區騷亂,大量古蹟和文獻被毁,十萬藏民背井離鄉。這個契機促使洛克菲勒基金會在世界各地建立了九個藏文化中心,其中一個恰恰選址在華盛頓大學。1960年,九位逃亡印度的藏民來到西雅圖定居,其中包括薩迦派教主達欽仁波切一家和家族的私人教師、薩迦派的重要上師德松仁波切。在藏傳佛教中,薩迦教主的政治和宗教地位僅次於達賴和班禪。

薩迦派教主一家是在美國國土上定居的第一個藏族家庭,年輕的達嫫拉夫人在西雅圖產下第二個孩子,還天真地以為很快就可以回西藏去了,結果在西雅圖一呆就是三十餘年。在紀錄片《電子達摩》裡,達嫫拉夫人用英文回憶起這段往事:「我在西藏東部出生,嫁到皇室,過著第一夫人的日子,然後我突然成了難民,一個普通的女難民。有一天,華盛頓大學告訴我,吉恩•史密斯要搬到我們這屋子,和我們一起住。」可想而知這樣的共處一開始有多尷尬:西藏最顯赫的貴族,兩個幼小的孩子,一個「太子太傅」式的薩迦派上師,還有25歲的美國窮學生吉恩,突然都擠在了西雅圖一幢小小的二層别墅裡。吉恩並不只是普通室友,他的任務是幫助這群西藏貴族適應美國生活。根據當年的校報,吉恩每天走到客廳裡刷牙好讓他的室友們養成同樣的衛生習慣,他教年輕的達嫫拉夫人學會使用美式厨房,常常幫著帶孩子,走在路上他負責阻擋行人過於好奇的目光,星期天他還會帶一家子去動物園玩……走廊裡開始有了小孩子的美式牛仔帽,門口開始停放嶄新的自行車……也正是在這樣的日常彌合中,北美學術界第一次有了系統了解研究西藏文化的資源和基礎。「西藏研究」第一次在北美有了它的對象和受眾。

吉恩和這群特殊的室友共處了四年,四年的時間,他24小時都在學習。上師德松仁波切被稱為藏傳佛教的「活字典」,雖然是薩迦派的上師,可是德松對整個佛教傳統都有興趣,也感興趣西藏境内的非佛教傳統。德松還是藏傳佛教利美運動(即「不分教派運動」)的專家和極力擁護者,主張各派傳承應該互相尊重,以回到佛教最初的教導。相比較童年時嚴苛的摩門戒律,吉恩更喜歡像德松上師這樣兼容並蓄的學者態度。每天早上,他會和德松仁波切靜處一兩個小時,問關於佛教的任何問題。四年時間,問答記滿了十幾本藍色筆記本。

1964年吉恩完成了在華盛頓大學的博士資格考試,在德松仁波切的建議下去荷蘭萊頓大學修梵文和古代巴利語的高級課程。同一年他開始寫博士論文,可是他發現最嚴重的問題是沒有書!整個西方世界,藏文經典文本非常稀少。僅存的幾册藏文經典,還常常被歐洲學者私占,在出論文成果之前不與他人分享文本。德松建議他去印度尋找論文需要的書,並寫了推薦信引薦他認識在印度的西藏上師。

吉恩到底需要找什麼書呢?與輕便的聖經、古蘭經不同,藏傳佛教經典甘珠爾、丹珠爾版本甚多,篇幅浩大。現存甘珠爾7萬餘頁,丹珠爾16萬餘頁分散在各寺院之中。文革的劫難使得許多藏書被毁,幸存下的經典散落在民間,隨著藏民的遷徙,缺漏現象嚴重。藏文本一般不裝訂,散裝在精美的盒匣中。所有這些特點都為藏傳佛教的傳承帶來了巨大困難。

另一方面,保存和研究這些文獻實則任重道遠。與漢傳和南傳佛教不同,西藏在佛教入藏之前宗教比較薄弱,導致藏傳佛教是現存佛教體系中最接近佛教原始經典的一支,也是唯一可以還原梵文的語言文字。藏民還把自己的大部分文化傳統記錄在這些文典中,甘珠爾、丹珠爾中除宗教内容,還涉及政治、文學、醫學、工程等等,無所不包。

1965年,吉恩乘著慢船從荷蘭來到印度,他的計劃是在印度只呆一年,尋找寫論文的書。福特基金會只為他提供了一年的獎學金。

二、公共法480號

管家曼格拉(Mangaram Kashyap)第一次見到吉恩•史密斯是十三歲的暑假,來自大山裡的窮孩子到新德里看望打工的爸爸,陰差陽錯認識了吉恩。那年吉恩三十出頭。福特基金會一年的獎學金用完了,吉恩已經找到了適合寫畢業論文的書——問題是,他找到了太多的書。接下來一兩年他走遍印度和尼泊爾邊境,在深山中了解藏族難民的生活、以及他們携帶在身邊的文本。1968年,已經在印度停頓三年的吉恩決定加入美國國會圖書館的新德里田野辦公室。這個田野辦公室存在的最大目的:執行公共法480號。

公共法480號,即「農業貿易發展和援助法」,1954年由艾森豪威爾總統簽署,允許將美國生產過剩的農產品低價出口至欠發達國家,由當地貨幣成交結算。經過歷代總統的不斷推進,由公共法480號而起的「糧食換和平」(Food for Peace)項目成為了美國最主要的糧食人道援助途徑。在六七十年代,美國因此一度擁有印度貨幣流通總量的十分之一!

為了用掉過剩的外匯,來自密歇根的眾議員John Dingell在1958年為這條法律加上了一條奇異的修正案:授權美國國會圖書館用賣糧食所得的外匯在當地購買圖書。

為了執行這條修正案,國會圖書館在印度新德里、印尼雅加達等地成立了六個田野辦公室。新德里辦公室1962年開始運行,負責為國會圖書館以及美國境内的二十座研究型大學圖書館購買圖書。

這個修正案規定:田野辦公室必須購買在最近兩年在當地出版的圖書。

這個修正案沒有規定:圖書的語言、所代表的文化、文本寫作時間。

1968年,32歲的吉恩中斷西藏研究博士學位,成為新德里田野辦公室的圖書管理員,因為他想到了一個絕妙的好點子:他可以拿著在印度的西藏難民保存的藏文經典孤本去當地的印刷廠重新出版,然後用公共法480號的錢為美國的圖書館買下這些「新書」!

德松仁波切的推薦信起了作用,吉恩得到了在印度的西藏喇嘛的信任,喇嘛們紛紛拿出自己的藏書,讓他重新印刷出版。他走遍印度山林中的藏族難民,在洞穴中找到罕見的孤本,帶回新德里印刷。他還在印度的各個藏文書店散播消息,鼓勵所有人將有價值的書送到小型印刷車間重新印刷:「如果印刷得好,我會全部買下來。」紀錄片《電子達摩》裡說,在德里的每個西藏人都知道有個高大的美國人在收西藏書,「即使賣T恤的小販也知道!」一旦發現一本書,馬上會送到吉恩面前,「這一本值不值得出版?」

每一種書會重新印刷恰好21本,20本寄回美國的各個研究型圖書館,剩下一本吉恩私人收藏。為了符合國會圖書館的規定,每本書必須附有前言。博士生吉恩再也沒有完成他的西藏研究博士學位,他平生所寫最接近學術論文的東西就是給這些在新鮮紙張上的古老文本添加前言。時間通常很緊張,從印刷到裝運回美國只有幾天,白天的工作瑣碎,不適合寫作,吉恩就每天四點起床,在家裡的打字機前敲敲打打一篇前言。和普通學者所寫的前言不同,這些前言中總有一小段是關於圖書館學的:印度的凌晨,來自田野辦公室的圖書管理員寫給美國各地的圖書管理員,我建議,這本書應該被收錄進哪個詞條,哪個分支。這一段的寫作常常碰到大麻煩:西藏喇嘛的一生中常常會有很多名號,不同的名字用於不同的場合,西方的圖書管理員到底該把這本書编在哪個名字之下?為了解釋哪個名字最合適,吉恩發現必須為作者立傳,羅列他的師承,解釋他和其他派系的關係,綜述每一任達賴的宗教和政治綱領,西藏的整個文化歷史,西藏在世界歷史上的位置……他滿腔熱情地去介紹蔣貢康楚這樣的大學者、「不分教派運動」、寧瑪派、薩迦派、中世紀的西藏美術……他的前言囊括了西藏文化的整個時間軸和所有維度,他援引西方已經收藏到的文獻,印度當地的藏學文獻,還有,某年某月某日他和某位上師的交談,某年某月某日某學者來拜訪他提供的線索……作為一個新興的學科,吉恩手頭並沒有多少參考書,他最信任的材料是和德松仁波切朝夕相處四年所記錄的一打藍色筆記本。誰能想到,這些在西雅圖「晨昏定省」時的隻言片語,將會在新德里成為西藏作為一門現代研究的學科基石?

在最初的幾年,吉恩的編制是田野辦公室的臨時工,寫完前言尚能署上自己的名字。不久後,他「轉正」成了正式員工,政府機構的官僚規定使得他很難再獨立署名,他寫的前言只能草草署名為「國會圖書館著」。可惜嗎?如果吉恩留在等級森嚴的學術界,他會精心計算論文的數量:多少篇能够博士畢業,多少篇能够拿到終身教職,多少篇能够稱得上學界大拿。卑微的圖書管理員吉恩永遠不知道自己到底寫了多少篇前言,他在乎的僅僅是:快點寫完這一篇,好把這一函孤本拿去印刷廠印刷。

公共法480號所購買的藏文圖書,大部分永遠沉睡在各個大學圖書館偏僻的角落裡,鮮有人問津。可是,吉恩的前言「火了」! 2001年,這些前言的選集《在藏文本之間》(Among Tibetan Texts)姗姗來遲出版。在這本選集的前言中,維吉尼亞州立大學的藏學研究教授Kurtis Schaeffer寫道:「大部分藏學學者並沒有讀到前言的原版,它們是依靠影印版迅速傳播開來的。到八十年代初,影印版的前言從華盛頓州西雅圖到了維吉尼亞州夏律第镇,從印地安那州布盧明頓到了德國波恩,從新德里到了紐約,從漢堡到了加德滿都……」這些提綱挈領的文字被世界各地的西藏研究學者們影印,從一位學者傳播到了另一位學者。范德康教授對我說,這些紙片在圈内的影響力簡直像個「地下邪教」。

到1985年,吉恩從新德里辦公室主任一職被平調到印尼雅加達的辦公室,他已經為國會圖書館搜集到了上萬函藏文書籍,這也意味著,吉恩的私人圖書館裡擁有了這上萬函書籍的每一本。

三、在藏文本之間

史密斯老爺單身,享受外交官待遇,住在政府派給他的一個七居室的大房子裡,緊挨著印度教育部長的家。每一間居室四壁都堆滿了藏文書籍,這就是史密斯老爺的私人圖書館,也是世界上最大的藏文圖書館。一年的每一天,這個大房子向世界敞開:喇嘛、學者、政府官員,有時候一兩個,有時候七八十個,坐在大巴士上來,一住就是十幾二十天。管家曼格拉回憶,「從沒有哪一天這個家不住客人的。」來自遠方不能回家的客人,安睡在他們虔信的藏文本之間。

史密斯老爺每天四點起床,坐在二樓的書房裡打字如飛:翻譯、編撰、寫作。七點半史密斯老爺下樓吃早饭,就和借宿在家中的客人們聊會天。八點鐘史密斯老爺去上班,在國會圖書館新德里辦公室坐到下午四點半。下午五點他已經又回到家裡坐在二樓書房打字如飛:翻譯、編撰、寫作。再晚些時候僕人會開晚饭,擺餐具總要擺好一會。為了招待這來來往往的訪客,家裡存著足够三百人用餐的餐具,史密斯老爺自掏腰包雇九個僕人:廚子、清潔、司機、管家一應俱全。

晚飯之後在花園裡有派對,幾撥客人交流宗教和學術。他們唱歌,舞蹈,一起禱告。有時候,英迪拉•甘地總理會跑來發言講話。史密斯老爺只在派對上呆一小會,就回到了二樓的書房打字如飛。在紀錄片《電子達摩》裡,他自己說,「國會圖書館希望我們能成為文化交流的使者,所以我在那裡代表著美國人的智性生活。」他的管家曼格拉則對我說:「在印度的每一天他都是遵守著這個作息。他像一個機器,十足的工作狂。他是一個非常嚴肅,非常低調,非常友善的人。」

七十年代,吉恩與藏僧在印度

管家曼格拉第二次見到吉恩•史密斯是十四歲的暑假,大山的窮孩子即將面臨輟學。吉恩為他付了學費,送他去打字學校學打字,「有一天會有用的!」打字學校畢業吉恩又送他去讀德里大學,「多學點知識總是好的。」大學畢業曼格拉成為了一位中學老師,吉恩讓他搬進自己的别墅,請求他在全職工作之外做第二份工:吉恩家的大管家。這個大管家,除了打理這個客人來來往往的大别墅,另有一項重要的任務:管理上萬册的藏文藏書。曼格拉這才明白,當初吉恩為什麼要送自己去打字學校。

1985年,吉恩離開印度,成了國會圖書館印尼雅加達辦公室的主任。他雇了一個貨櫃,上萬册書慢船從新德里運到雅加達。曼格拉親身飛到雅加達,一册一册為老爺理書。1994年,吉恩又遠赴埃及成了開羅辦公室的主任,曼格拉再次從新德里飛到開羅,為老爺理書。1997年,吉恩退休回美國,再一次,貨櫃上了慢船,萬册藏文圖書漂到了美國麻省劍橋鎮,老僕曼格拉從新德里飛到麻省為老爺理書。吉恩租住在劍橋一幢廉價的三層小别墅裡,曼格拉回憶道,「唯一沒有堆放藏文書的房間是廚房。」就和吉恩一生所到的每一處住所一樣,117 Ringe Ave這幢樸素的小别墅,迅速成了哈佛大學神學院和南亞研究系學子們聚會交談的沙龍。

1999年,同在麻省劍橋的吉恩和哈佛大學「西藏和喜馬拉雅研究」教授范德康創立了「藏傳佛教資料信息中心」( TBRC) 。到那一年,吉恩私人所藏藏文書一萬二千餘函,比西藏之外世界上任何一個圖書館和藏傳佛教寺院都多。三十餘年的奔波,慢船從新德里抵達波士頓,這些珍貴的紙張正在發黃變脆。TBRC中心的唯一任務:將吉恩的藏文藏書電子化,所有書頁免費放在網络上(www.tbrc.org)供世界各地的學者查閱。

2001年,TBRC得到了Rubin基金會的經濟支持,從波士頓搬到了紐約。在領導TRBC的十餘年中,吉恩非常小心地避免任何政治勢力的影響(這對於一個有關西藏的中心是多麼困難呀)。他的妹妹羅賽說,「他並不是一個政治天真的人,他當然很懂得政治,他運用政治手腕,以便避開政治。」

「吉恩對所有的知識感興趣,對所有的人友善。可是他不想要任何依附和限制,這就是為什麼他選擇避開政治和婚姻。很多政客想要拉攏他,正如很多女孩愛過他。「在印尼巴里島的烏布地區,我見到了Rana Helmi,她在咖啡館裡這麼對我說,顯得悵然若失。這個印尼外交官的女兒,八十年代吉恩在雅加達無償教授她藏傳佛教一年,後來兩人又多次在印度相聚。「我並不是世界上唯一一個因為他的離去而陷入深切悲痛的人。」

2007年,吉恩71歲了,單身,無子,身體狀況越來越差。他多次往返印度,把保存著千萬頁電子書的移動硬盤捐贈給喜馬拉雅山脚下的藏傳佛教寺院,例如印度北部的「曼玉本教寺」。可他更關心的是,在TBRC把這些實體書全部電子化後,這一萬多函書籍將何去何從?讓北美諸多圖書館失望的是,吉恩決定把所有藏文藏書全部捐獻給成都的西南民族大學。在紀錄片《電子達摩》裡,吉恩解釋說,「要把屬於西藏的東西歸還給有藏民居住的地方。」選址西南民族大學委實煞費苦心,一則西南民大有不少的藏族學生,藏文化比較深厚,二則成都和西藏相比,比較方便外籍學者的往來。

2008年奥運前夕,滿滿一貨櫃的藏文文獻即將從紐約運至成都之際,西藏局勢突然一變。

直到2013年末,因為政治原因而耽擱下來的圖書捐贈移交計劃才全部完成。西南民大「史密斯藏學文獻館」低調地開館迎客。那一年,吉恩去世已經三年了。

四、阿萊夫

2010年12月16日從印度返回紐約的當天,吉恩猝死於糖尿病。患病的幾年中他仍然無所禁忌地大魚大肉,從不測血糖,隨著自己的性子偶爾打打胰島素。那次印度之行的表面原因是去尼泊爾開一個藏文翻譯的會,而實際原因是去看望老僕曼格拉一家。在旅居印度的幾十年中,曼格拉始終是吉恩的管家,是吉恩看著曼格拉從十幾歲的少年成了花甲老人,是吉恩為他的兒子付了在南加州大學的碩士學費,為他的女兒購置豐厚的嫁妝。而在吉恩離開印度後,曼格拉成了這個慢慢成形的TBRC計劃的中堅力量,在印度為遠在紐約的辦公室掃描了許多文獻,悉心安排TBRC的每一次印度之旅。

吉恩的這次印度之行是為了探望曼格拉的外孫女。在告别印度的前一天,他對曼格拉說,「以後每年都在你家住幾個月,頤養天年。」他打電話給妹妹羅賽,「我身體感覺糟透了,我不想飛。」

我問曼格拉,為什麼吉恩要提出每年在你家一住就是幾個月。

曼格拉很驚訝地看著我,「我不知道在中國是什麼規矩。在印度,如果父母老了,子女應該照顧他。」四十餘年,主僕已儼然情同父子。

當年吉恩在新德里、雅加達、開羅、波士頓、紐約,無論何處,他的家都迅速成為一個無數人來來往往的藏文化中心,這個好客的傳統如今被老僕曼格拉繼承下來。這些年曼格拉數次搬家,新居最好的那一間永遠是「吉恩的房間」,留給吉恩來住。吉恩過世了,這間房間仍然保留著,「這樣的話,任何吉恩的朋友,任何對藏傳佛教感興趣的人,路過德里,都可以住這間房間。」

我的朋友聽到這裡,說這有點像電影《布達佩斯大飯店》,「昨日的世界」最高貴的注腳,居然來自一個僕人。

2010年12月16日,曼格拉為吉恩打點行裝,他勉强登上從新德里去紐約的飛機,下飛機後,在很接近自家公寓門的樓梯上猝死。當時他的腿非常腫脹,他的姿勢似乎是想打開行李箱去取胰島素,可是腿太脹够不著。多年過去,老僕仍然在反复責怪自己:「都怪我,為什麼沒有把胰島素放在他大衣口袋裡。」

吉恩突然過世後,她的妹妹羅賽才知道有一個小攝製組正在拍攝一部關於他的紀錄片,叫《電子達摩》(Digital Dharma)。整個一生他不過是國會圖書館的小公務員,把一生所有的收入都用來維護他的圖書館和接濟朋友,遺產少到甚至不够這個製作組拍完這部紀錄片的最後一段:他的葬禮。幾天之後,保險公司告訴羅賽,吉恩曾經投過一個人身保險,受益人就是她。她把這筆錢交給了攝製組,才拍完了這部紀錄片。

除了最小的妹妹羅賽之外,吉恩還有兩個妹妹,是最虔誠不過的摩門教徒。和許多摩門家族的故事相同,自從吉恩18歲放棄摩門信仰後,這兩個虔誠的妹妹就和他鮮有聯絡。她們各自的丈夫是摩門教中顯赫的領袖,一個是主教,另一個是葡萄牙和莫桑比克傳教分會的會長。兩個妹妹猶豫了很久,最終決定去參加大哥在紐約的葬禮。羅賽告訴我,整個葬禮上最讓這兩個妹妹震驚的一點就是不斷聽到「聖徒」這個詞。流亡中的仁波切和西藏貴族,藏學研究學者,TBRC的工作人員,無數人的追思中,都自然而然地把吉恩稱為一個「聖徒」。對於這兩個虔信摩門教的妹妹,當大哥放棄摩門的那一天,他就不可能是個聖徒,甚至不可能是個無罪的人,更别提他似乎也沒有恪守佛教的戒律,烟酒魚肉不忌。可是對於羅賽,即使哥哥沒有保存一頁藏文文本,他都無愧是一個聖徒,因為「他為他人的苦難而痛哭,他會保證他認識的人裡沒有一個忍飢受凍。為了幫助别人,他花光了自己所有的錢。」

什麼是虔誠?

在與吉恩神交的幾個月中,我數次自問。

是恪守清規戒律、成為一宗的主教,還是摒棄分歧、廣納各個宗派的學說?

是本科、碩士、博士,按部就班地發論文評教職,還是從未拿過博士學位,却在一生的每一天四點起床,為一個新興的學科建立起一個龐大的圖書館?

調查圖書管理員吉恩•史密斯的幾個月裡,我重讀了另一個圖書管理員博爾赫斯的小說。博爾赫斯有一篇代表作叫《阿萊夫》,在布宜諾斯艾利斯市加拉伊街一間地下室樓梯的第十九級,「我」看到階梯下面靠右一點的地方有一個耀眼的小圓球,它就是「阿萊夫」,也就是容納於狹小空間的無限宇宙。博爾赫斯寫道:「每一件事物(比如說鏡子玻璃)都是無窮的事物,因為我從宇宙的任何角度都清楚地看到……我看到阿萊夫,從各個角度在阿萊夫之中看到世界,在世界中再一次看到阿萊夫,在阿萊夫中看到世界,我看到我的臉和臟腑,看到你的臉,我覺得眩暈,我哭了,因為我親眼看到了那個名字屢屢被人們盜用、但無人正視的秘密的、假設的東西:難以理解的宇宙。我感到無限崇敬、無限悲哀。」

調查吉恩•史密斯的一生讓我多次感到博爾赫斯所謂的眩暈。在吉恩的世界中,我多次看到阿萊夫。

《在藏文本之間》的前言中——也就是一本前言之書的前言,維吉尼亞州立大學的藏學研究教授Kurtis Schaeffer充滿溫情地回憶起了多年前求學的經歷:「1991年冬天,我在華盛頓大學邁出了藏學研究的第一步,每天花幾小時在圖書館地下室收藏「公共法480號」藏學文獻的那幾排。我從書架下取下一函函書,驚奇地注視著它們。每函書裝在奇形怪狀的盒子裡,用漂亮的布包裹著,像地圖册一樣。這些書卷無疑保存著藏學的秘密,可是因為這個領域缺乏輔助研究的工具,我對解開這些秘密毫無頭緒,正如近三十年間所有的藏學學者一樣沮喪無措。」

「有一天,我像往常一樣在圖書館地下室呆呆看著手中的一卷書,心想這書他媽的到底在講什麼,我的一個導師Cyrus Stearns漫不經心地問我,你肯定讀過吉恩•史密斯的文章對吧。為了聽起來不是太無知,我撒謊說,對啊我聽說過,我只是還沒時間去讀這些文章。Cyrus熟練地從書架上抽出六七函書——顯然他對每一函都了若指掌——在我面前的書桌上攤開。正是這些書裡有吉恩所寫的前言:一面面水晶鏡子清晰映射著藏文文本的秘密。它們不但是對每本書的介紹,也是對整個藏文世界的介紹。這些文章還是對藏文研究作為現代學科的研究方法的介紹,因為每一篇吉恩的前言就是這種現代研究方法的典範。十年過去了,我反復閱讀這些文章,每一次總發現一些新東西:要麼之前沒有注意到的引用,要麼一些偉大的猜想也許能成為長期的研究課題。有幾篇文章我複印了好多遍,剛扔掉一篇寫滿批語標記的關於桑杰堅贊的介紹,結果馬上又回到圖書館重新複印……」

神明一定存在著,他施恩讓我看見,一個圖書管理員在虛構世界所能描摹的對無限知識的崇敬和虔誠,竟然與另一個圖書管理員盡畢生努力在真實世界所能行的奇蹟暗暗契合。

說明:

本文根據2014年春夏對TBRC執行董事Jeff Wallman,哈佛大學教授 Leonard van der Kuijp,吉恩•史密斯妹妹Rosanne Smith,吉恩•史密斯家僕 Mangaram Kashyap,以及Rana Helmi的採訪。感謝Lunchbox攝製組《電子達摩》一片的導演和製片人Dafna Yachin女士和TBRC授權提供了珍貴的照片。

寫給我的朋友R,祝加爾各答的一年快樂圓滿。

擴展閱讀:

TBRC官網上關於藏文藏書的資料很全,地址是在。

紀錄片《電子達摩》觀看鏈接在。

博爾赫斯小說《阿萊夫》在。

與本文看似無關的科幻小說《神的九十億個名字》在。

波士頓地區的旅遊指南:

從Harvard Square地鐵站出來,馬上就能看到一個CVS藥房。這個二十四小時的雜貨店兼藥房每天都要接待無數顧客:取藥,買雜貨,半夜飢腸轆轆的學生過來買餅乾巧克力。很少人知道,就在這幢樓的五樓,是TBRC現在的辦公室。吉恩去世之後,TBRC從紐約搬回了波士頓,就在1430 Massachusetts Ave的五樓安了家。下次路過Harvard Square,路過這家CVS藥房,别忘了去五樓坐一坐,親眼看一下藏傳佛教的很多孤本文獻。

成都西南民族大學史密斯文獻館