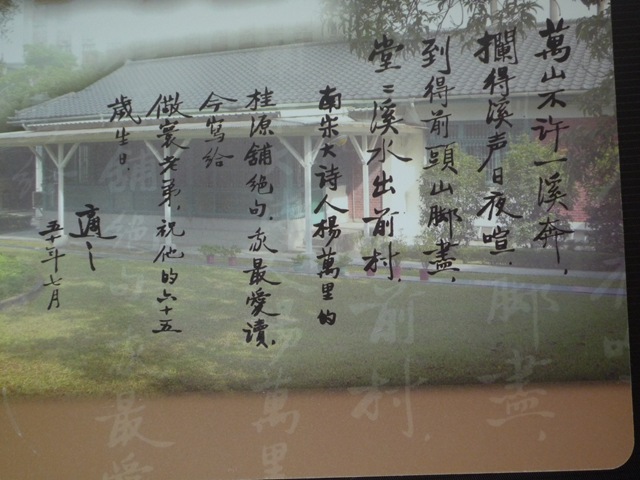

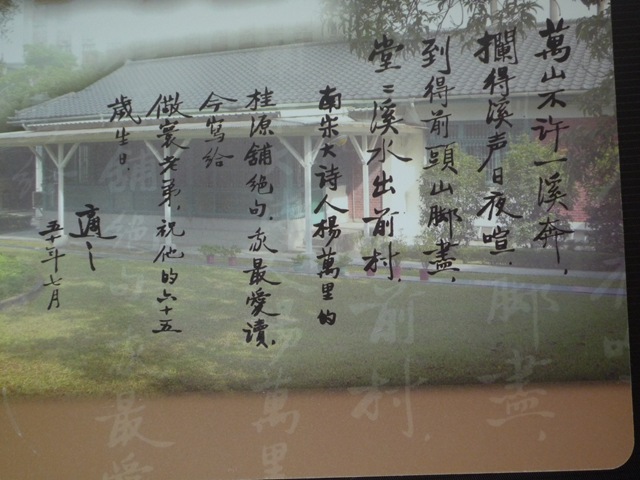

(照片為1961年胡適題給雷震的生日禮物,背景是胡適在台灣中央研究院的院長宿舍)

以下引自《豆瓣網》〈Michael 的日記〉

佛滅系年的考察——回顧與展望

2012-04-26 13:43:02

說明:

此文緣起算是來自方廣錩教授布置的作業。寫作時間是2011年九月到十月間,撰成後由方老師推薦在去年的《佛學研究》年刊上。數日前得到聖凱法師通知,說是已經發表了。但目前,紙本我還沒有拿到,我甚至沒有拿到過清樣,所以也不知道有沒有排印的錯誤。只是將原稿帖出而已。

當然,在此文發表之際,也同樣想向方老師的批改表示感謝。也同時感謝蘇錦坤老師,自結識始,我們就喜歡以最苛刻的方式去挑對方文章中的毛病,此文也不例外。

另外向陳引馳老師說明一下,此文寫作時間極短,所以其中有不少問題我都沒有得以展開,希望您不要太過失望。而此文中法語、意大利語、拉丁與德語的書題與專有名詞等的翻譯,也未找人核對過,在此也請大家看看有沒有誤譯的情況。

佛滅系年的考察——回顧與展望

引言:

歷史上佛陀滅度(以下簡稱佛滅)的系年,不僅對於研究佛教史具有基石性的作用,而且也由於印度本身歷史觀念的缺乏,從而使得佛陀系年對研究整個印度文化圈的歷史、文化、宗教都同樣具有舉足輕重的影響。但是,因為眾所周知的原因,印度對系年並不重視,所以印度早期的歷史年代大多都比較模糊的,如梵書時代大致為公元前1000年左右,《奧義書》為公元前800-500年之間等等。故而有了一個較為精確的佛陀系年之后,即可以此為座標來作為其它一些重要事件與人物系年的參照系。

即使如此重要,但佛滅系年的推定卻一直是學術界最為困擾的問題之一,較為保守的估計,也有數十種上下相差近千年的不同推算法。尤其是重要的是,起碼就筆者有限的知識範圍之內,華人世界的佛陀涅槃年代,尤其是大陸華語佛教研究界或許是受呂澂先生的研究影響,大致以公元480年左右的「眾聖點記」為核心。比如湯用彤先生就採信南傳系統和「眾聖點記」,主張佛滅於公元前483年。(湯用彤,2000:89-90);楊曾文先生在《佛教的起源》一書中列舉了多種系年之後,也採用了「眾聖點記」;(楊曾文,2002:25-6)任繼愈先生在其主編的《中國佛教史》第一卷中提到了諸種佛滅系年,也是將「眾聖點記」的公元前485年放在第一,並且指出此種系年是「現在比較流行的說法」。 (任繼愈等, 1981: 48)

而臺灣則有點受日本佛教界的影響,如印順法師則主公元前387年說(下詳),而另一位在日本受過傳統學術訓練的聖嚴法師也在《印度佛教史》中,主張「佛滅當在西元前380年,已為多數學者所接受」。(釋聖嚴,1997:33)

而真正值得我們華語世界,尤其是大陸華語佛教研究界注意的是在德國1988年的一次關於佛陀系年的專門研討會,對佛滅年代這一問題作了一些統合研究的工作。我這裏即以此一時間為斷代,將佛滅系年的諸種意見稍作梳理。

正文:

德國哥廷根大會簡介

這次研討會的起因,據組織者德國已故著名印度學、佛教學家貝歇特先生(德:Heinz Bechert,1932-2005)自己介紹,是因為佛陀涅槃年代系年本身在學術界的混亂,但是自從19世紀後半葉始,學術界主要是採取所謂的「修正了的長系年」(英:Corrected long Chronology),也即公元前480年左右。比如《劍橋印度史》中就提到「佛陀涅槃於公元前480年左右」。 ( Carpentier 1922:156)其他則從公元前486-477年不等。

而另外一方面,日本的一些頂尖學者則採用了與此不同的系年,即公元前400、前 386、前368等等。基於這些分歧無法彌合,故而貝歇特先生即以哥廷根科學院(德:German Akademie der Wissenschaften zu Göttingen) 名義之下,並由德國大眾基金會(德:Volkswagen Stiftung)贊助,舉行了名為「歷史上的佛陀系年及其確定在歷史學與世界史上重要性」(英:the date of the historical Buddha and the importance of its determination for historiography and world history) 的研討會。會議最終於1988年3月11-18號在下薩克森州(德:Niedersachsen)的海德明登(Hedemünden)舉行。此次文章的成果就在哥廷根的科學院論文(Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften)系列的文獻學-歷史學類(德:Philologisch-historische Klasse)第三部分(德:Dritte Folge),編號為第189、194號,於1991和1992年結集為《歷史佛陀的系年——佛教研討會》(德:Die Datierung Des Historischen Buddha,Symposien zur Buddhismusforschung , IV, 1-2)。除了與會者所提交的論文外,還有貢布裏希(Richard Gombrich)、納瑞因(A.K.Narain)、多茲(Priv.-Doz)、斯密特(Klaus T.Schimidt)、瓦爾登(Ruth Wallden)等人提供的補充論文,都刊在第二卷之中,而第三卷則還編制了索引和參考書目。

這次哥廷根大會的一個意圖就是要盡可能地窮盡所能利用到的一切資源,但是也正是因為參與學者所研究問題的廣度和深度達到了前所未有的程度,而且,也正是因為這種不同的傳統不同的學術背景的眾多學者的參與,也使得獲得一個新的可靠的系年變得不太可能。這次大會與會學者所主張的以及文章中所介紹的佛滅系年就包括:

公元前——

2066:門看德(英:D.R.Mankind)

1807:拉瑪昌德蘭(英:V.G.Ramachandran)

1168:塞特納(英:K.D.Sethna)

544: 瓦爾瑪(英:Kailash Chandra Varma)

487:莫拉普(英:Sonam Morup)

486:山崎元一(英:Gen’ichi Yamazaki)

483:納瑞因(英:A.K.Narain)

420-380:安德列•巴利奧(法:André Bareau)

404:貢布里希(英:R.Gombrich)

410-390:諾曼(英:K.R.Norman)

400:干潟龍祥(英:Ryūshō Hikata)

397:沙勞(英:K.T.S.Sarao)

400-350:貝歇特(德:H.Bechert)

383: 中村元(Hajime Nakamura)

368:平川彰(akira hirakawa)

261:艾哲蒙(英:P.H.L.Eggermont)

所以,此次大會,並沒有完全得出一個可以供我們安全使用的確切系年,只是得出了一個大致的推論。不過,貝歇特組織的這次會議以及隨後提供的諸多論文資料確實可以給以後對佛陀系年感興趣的學者們一個非常方便的資源集成,而通過對這些資料的研究,學者也有可能得出自己新的結論。

由於原研討會上的論文是以英、法、德或藏語發布,再加上上面提到的科學院論文系列流通不廣,故而使受眾範圍受到了影響。再者原兩卷本所包括的54篇文章中並不全是集中於佛陀系年這一主題,故而貝歇特又從中抽取了21篇與佛陀系年密切相關的論文,並將其中非英語的文章都轉譯為英語,這就是修訂而成並於1995年於印度德里的斯里薩古魯出版社(英:Dehli:Sri Satguru)出版的《佛陀生活於什麽年代?關於歷史上的佛陀的系年爭論》(When did the Buddha Live? The Controversy on the Dating of the Historical Buddha)一書。正是通過此書,我們可以大致了解1988年及以後佛滅系年的一些具體研究情況。(以下簡稱《佛陀時代》)

1988年前佛滅系年的研究史回顧

佛陀本人誕生於印度文化圈,自然,對其系年必然首先應該注意印度本土的文獻與研究,但是,問題是這一類文獻推定出來的年代往往都遠得超乎我們正常理智所以接受的范圍之外,比如用《往世書》(梵:Purāṇa)類文獻來考量阿育王的年代,得出孔雀王朝是從公元前1535-1219年這樣的系年,像塞特納 (英:K.D.Sethna)即以《往世書》及其相關材料為基礎,得出阿育王灌頂年代是在公元前950年,而佛滅則在此前218年,即公元前1168年。 ( Sethna 1989)或者如拉瑪昌德蘭(英:V.G.Ramachandran)乾脆利用星相推算得出佛陀涅槃年代是在公元前1807年的結論。 ( Ramachandran 1984:38)而通過印度傳統文獻或者方法推導出的最早的佛陀涅槃系年是門看德(英:D.R.Mankind)所提出的公元前2066年。 (Mankind 1951:169-176)這些研究,起碼在整個國際佛教研究界的大背景下來看,我們沒有必要浪費太多時間。

另外,有些過於激進的研究,可能也沒有多少參考的價值,如艾哲蒙(英:P.H.L.Eggermont)通過對阿育王傳說類文獻的研究,得出了讓人吃驚的的結果,即阿育王就是阿闍世王(梵:Ajātaśatru)本人,這樣就把佛陀與阿育王看成了同一時期的人,佛陀的涅槃年被定位在公元前261年。 ( Eggermont 1992:237-251)

西方世界對於佛教這種東方古老宗教的認識比較晚,所以最早的佛陀系年可能是來自於1687年比利時柏應理(Philippe Couplet)等17名耶穌會士(英:Jesuits)編的《中國的智慧:中國哲學家孔子拉丁語寶典》(拉:Confucius sinarum philosophus sive Scientia Sinensis Latine exposita)(紀注:此書是將《大學》、《中庸》與《論語》譯成的拉丁語)。 ( Couplet 1687)在前言的部分之中,介紹了佛陀的生平、教義和僧團史,在這部書裏,佛陀出生在公元前1026年,其壽算為79歲,故而其涅槃年是在公元前 947/946年,在此書中他被定為智慧的所羅門王的同時代人:她生了一個兒子,初被命名為釋(拉:Xe)或者釋迦(拉:Xe Kia),……這發生在……公元前1026年……這個可怕的欺騙者(英:The Horrible deceiver;紀:指佛陀)在49年間,在遠東地區四處傳播其教義,這就是智慧的所羅門王統治西方之時。(pp.xxvii-xxix)

另一位法國人婁貝雷Simon de La Loubère在1687-88年作為法王路易十四(法:Louis XIV)前往暹羅的特使,1691年他在《暹羅國紀》(法:Description du Royaume de siam)之中不僅記錄了當地的佛教,而且第一次將巴利與暹羅語文獻翻譯成了法文。 ( Loubère 1713)

另外,彼得克(意:Luciano Petech,)在意大利語天主教文獻《意大利傳教士在西藏和尼泊爾》(意:I Missionari Italiani nel Tibet e nel Nepal)中還記載,在1701年12月1號,圖爾斯(意:Francesco Maria da Tours)神父在拉薩寫了一封信,其中牽涉到了佛陀的出生年代,他將佛陀的生年與耶穌基督的年代完全視為同一時期。 ( Petech 1952-1956)

而其它的一些傳教士的系年則與此相隔懸遠,如1738年天主教嘉布遣會(英:Capuchin)的修道士旁南(意:Francesco Orazio Della Penna),將佛陀的生年放在了公元前959年。 ( Petech 1952-1956 III,77-8; Zürcher 1972:272)在另外兩個報告裏,他只提到是佛誕是在公元前1000年左右。其他這種大致的系年還有不少,此處從略,具體可參《佛陀時代》的相關章節。(Bechert 1995:40-2)

另外還有人提出歷史上曾有兩位佛陀存在過,即吉奧爾吉(意:Antonio Giorgi) 在其《西藏字母》(拉:Alphabetum Tibetanum)一書中提到過。其中第一位佛陀生於公元前959年,第二位則是生於公元後60年左右,是後一位釋迦牟尼將他的教義在印度傳開並帶到了中國,並在同一時間傳到了西藏,同時,他還認為前一位釋迦來自埃及。 ( Giorgi 1762)

著名語言學家威廉•瓊斯(英:William Jones)也持同樣的觀點,在其《印度教徒的系年》(英:On the Chronology of the Hindus)一書中,他稍作了修正。在書的121頁中他提到在印度教傳統之中,佛陀被視為是毗濕奴(梵:Viṣṇu)的最後一世轉生,但是同時印度教對佛教又相當不友善,故而他認為這種矛盾就無從調和。所以,他認同有兩位佛陀,第一位被納入了印度教系統之中,另一位則創建了佛教并把它帶到了中國,并且他也同樣認為第一位釋迦有一個埃及的古老源頭。基於這樣一種思想,在羅列了大量佛陀系年之後,他認為佛陀可能誕生在公元前1027年。 (Jones, 1790) (Bechert 1995:42-3)但是到了1792年,他又將這一系年修正到了公元前1014年。 (Bechert 1995:43)這種對佛陀系年的模糊認知情況一直延續到19世紀30年代,由早期重要的佛教文獻學家喬治•特諾(英:George Turnour)在1837年建立的“修正了的長系年”(英:Corrected long Chronology)。從此以後,佛陀系年的研究才算是踏上了系統的軌道。這些西方以及日本的具體的研究史限於篇幅,我在這裏就不再花時間贅述,而會在後面的三種系年主流意見的分析中加以簡介。

一般學者,在論述佛滅系年此一問題時,總會或繁或簡地概述以前的佛滅系年,然後再加以抉擇。此方面研究史的文章,較為集中者,中文是張曼濤所編《現代佛教學術叢刊》第97冊《佛滅年代論考》(以下簡稱《叢刊》)。而哥廷哥討論會的一個重要的目標就是回顧過去的研究,在前引貝歇特所編《佛陀時代》一書中第二部分,就收錄了關於研究史的五篇文章。分別為:

1、 迪亞茲(英:Siglinde Dietz)的《西方學術史上的佛陀系年研究——至1980為止》(The Dating of the Historical Buddha in the History of Western Scholarship up to 1980)。

2、 哈特曼(德:Jens-Uwe Hartmann)的《南亞用西方語言發表的佛陀年代的研究》(Research on the Date of the Buddha:South Asian Studies Published in Western Languages)

3、 羅特(德:Gustav Roth)的《印地語文獻中的喬達摩佛涅槃的年代瑣記》(英:Notes about the Dates of Gautama Buddha’s Parinirvāṇa in Hindī writings)

4、 布隆(德:Heinz Braun)的《緬甸語喬達摩傳中的佛陀年代》(英:The Buddhist Era in the Mālālaṅkāravatthu)

5、 中村元(英:Hajime Nakamura)的《日本研究中的佛陀年代》(英:Japanese Research on the Date of the Buddha)

下面再簡單地介紹一下漢語世界裏對佛陀(滅)系年研究的情況,中國古代的佛陀系年,如沙門法上、道安、費長房、法琳等,多根據不太可靠的《周書異記》等為基礎,則其資料來源既已有疑問,故而其結論也殊不足據。另法顯等雖然親歷天竺,但其說或失之於采信,或得之於謬傳,故而也只可為參考,不足以憑據。

真正對佛教的現代學術研究還是在近代,民國初年,曾經為了佛滅的年代展開過不小的爭論。其起源在於民國二年(1913年)是依照唐代法琳法師的佛滅系年所計算的佛誕2940年誕辰,故有教界人士欲以此年為佛教紀元之主張,從而在教界內外引發了佛陀系年的爭論,這些爭論都收在前面提到的張曼濤居士所編輯的《叢刊》之中,這些文章中有不少是宗教感情勝過了學術思辨,而另一些可能又頗無新見,故而我只選重要的內容加以簡介。

到了1932年太虛大師發表《佛教紀元論》(叢刊:19-22)主張以錫蘭所傳佛誕系年為佛教系年,即以1936年為佛誕 2560年紀念,此文純非學術研究,茲不論。此後支那內學院的呂澂撰文非之,主張以「眾聖點記」,後遇到唐慧明撰《評呂澂印度佛教史略表之佛誕年代》(叢刊:13-17)一文反駁,此文仍以《善見律》為法藏部之四分律藏,其立論之根據既已失實,又在純粹學術問題上夾雜了民族情緒,殊不足稱為公允之研究。故呂氏又撰《佛歷年代辯證》(叢刊:1-11)以辨明「眾聖點記」之可信。其文首先辨別《善見律》並非是《四分律》之釋論,次又以南傳《島史》來證明《善見律》中阿育王灌頂於佛滅後218年的可靠。

持相同主張的還有林子青《佛教紀元決擇論》(叢刊:23-43)一文,此文根據日本學者藤井宣正的《佛教小史》中的研究,粗略地勾勒了早年東西方研究的情況,即從晉法顯(前1085)、唐法琳(前949)、錫蘭所傳(前543)、「眾聖點記」(前485)一直到宇井伯壽的前386年說。在列舉之後,作者也沒有辦法對諸種研究作真正的抉擇,而只能說「眾聖點記之說實最符合吾人理想之傳說年代也」。(叢刊:37)

此時佛滅年代之爭還牽涉到了中日學者之間的論戰,其中最主要是對宇井伯壽理論的反擊,先簡介下宇井的研究。在《叢刊》之中就收了一篇宇井伯壽發表於1924年的《佛滅年代論》的譯文(叢刊:99-187),此文筆者未能找到原文,而譯文中凡牽涉到原語,則可能是由日語譯音再輾轉音譯過來,又多未附原語以供複核,頗有點讓人不忍卒讀。此文宇井先確定阿育王灌頂的年代,其考證還是以阿育王刻石中第十三塊摩崖石刻中所記錄的外國國王的名字來確定其系年,即在公元前271年(上下兩年)。(叢刊:105)其次分析南傳系年218之不可靠,理由為:1、五王傳承中的第四、五王分別在位 70、60年,算下來分別要活到107、120-30歲;2、律師傳承也是五人,故而可以與五王相印證;3、自十一世紀中頃開始,南傳佛教即以公元前 544年作為佛滅之系年,而如果計以218年之數,則佛滅應該是在公元前483年左右,而非544年。再加上從佛滅到《島史》也就是記載有218年的史書形成的時間止,中間經過了八百餘年的口傳史,故而218這個數字也非常值得懷疑;5、錫蘭傳說中的摩揭陀王統與印度所記載的完全不一致,並且《島史》、《大史》和《善見律》之間也存在有矛盾。《島史》中記載的五師相傳是30、50、44、55、40年為律師,正好湊足219年之數,明顯是為了與218年相合而編造出來的數字。而且,北傳傳法記載阿難傳法於末田地,商那和修,優波笈多,而後者已經是阿育王之時的人了。(叢刊:120)故而宇井得出自己的結論,即根據北傳馬鳴《大莊嚴論經》、眾護《僧伽羅剎所集經》、世友《異部宗輪論》等記錄,將佛滅和阿育王灌頂之間定為116年,這樣就得出佛滅在公元前 386年說。

此說一出,就有不少中國學者加以反駁,首先就是法周的《佛般涅槃年月考》(叢刊:51-98),此文主張佛滅在公元前483 年,(叢刊:74)其推論中的一個重要基礎是證明南傳佛滅離阿育王灌頂為兩百年,而非是宇井伯壽的一百年。理由是首先南傳記載為兩百年;二北傳之安法欽所譯《阿育王傳》中載明阿闍世、其子優陀那跋陀羅等到阿輸迦王之兄宿尸魔為止共十二代王,以此來反駁宇井的五王不可能傳承兩百年之依據;第三是宇井提出五師相承也不可能有兩百年,而法周提出五師是到第二次結集之時,即一百年時,而阿育王則是第三次結集,故而,並沒有誤。(叢刊:57-66)值得注意的是,法周在此文中同時也對“眾圣點記”提出了質疑,他發現智昇在《開元錄》卷六中就指出過,此紀年與法顯所傳師子國佛牙精舍之紀年不同;(T55,536a)且《善見毗婆沙律》非優波離所集錄;再者優波離之律藏供養是否確行於佛陀入滅之年,仍無法確知。有此數疑,故對「眾聖點記」也需要再加研究。

另一位對宇井說的重要反擊者是支那內學院的呂澂先生,他的反駁文名為《談佛滅年代》(叢刊:187-208),發表時間據後記為1946年。此文雖為學術研究,卻頗多憤激之言,頗為可憾。其理由大略如下 :1、方法不當:這是說宇井以阿育王灌頂為本來推定佛滅年代,然而阿育王年代西方之推定皆為約數,故而此種方法即存在缺陷;(叢刊:189)2、取材不合標準:是指一百年說主要是來自有部的影響,故而取材並不具有代表性;3、論斷剌謬史實:意思是人壽沒有定數,五代王也可能會有兩百餘年,不能全以常理衡之。(叢刊:194)4、新說淆亂教史:即佛教的初次結集在佛滅之時,第二次結集在佛滅後百年,而此後據南傳佛教,又有了阿育王的第三次結集,故而,承認阿育王結集就一定要承認218年之說。而此後呂氏就力證阿育王結集的歷史真實性。(叢刊:253)此後呂氏在其它一些文章中談到此一問題時,都沒有越出此文的範圍之外。

此後最重要的一篇文章是印順法師1956年撰寫的《佛滅系年抉擇談》(叢刊:237-300)。此文結論同於宇井說,但具體年代稍異,他定佛滅在公元前390年。(叢刊:300)其論證的核心在於優波崛多(梵:Upagupta)與阿育王同時。印順法師先考定了《阿育王傳》的內容(優婆毱多與阿育王的并世護法為本傳中心內容),編纂時地(公元前一世紀末,離阿育王約二百年,地點是在高附河及須呵多河流域),優婆毱多為中心的法系(五師共傳決定了阿育王的時代不會太遠),阿育王時期的大德(證明優婆毱多確實是阿育王同時代之人),優婆毱多與目犍連子帝須(二人相同點甚多,但未明確提出二人可能為同一人);華氏城的爭論與部派分化(阿育王時帝須息諍第三次結集乃是編造而出);摩田地與摩哂陀(漢譯經典中除《善見律》外,另有《分別功德論》中記錄有阿難有一位弟子摩呻提,也即摩哂陀(梵语:Mahendra,巴利语:Mahinda)其實是阿難的弟子。並且,初期的法顯和晚期的義凈都曾經在錫蘭住過很多年,都沒有記錄到摩哂陀傳教錫蘭之事。而玄奘在印度訪問錫蘭歸來的大德時的記載,也與今日錫蘭的傳說不同。(叢刊:268)

印順法師還考定了阿育王為中心的王系,并對印度和錫蘭王統218年說作了批判,指出其中譜系的混亂之處,並逐個證明了其中一些王與其它記載不相吻合的明顯編造痕跡。(叢刊:275-278;278-281)。並比較了南傳與北傳兩種的背景,得出北傳記錄時間較古,可以上推到公元前一世紀末,而南傳218年說卻只能推到四、五世紀。從編纂動機和性質來看,南傳更偏於爭正統,而罽賓所傳則相對客觀得多。(叢刊:292-3)這一點與貝歇特教授的觀點較為接近,貝歇特指出早期的史學家將傳說中的僧伽羅人的第一代王毗闍耶(巴:Vijaya)設定為佛陀滅度的同時期的人,以此來證明證明其作為佛陀選民(英:elect people)的合法性。(《大史》6.1-4)(Bechert 1995:35)這種看法是非常值得我們注意的。其實印順法師在此文中還推測南傳佛教的摩哂陀本人非常可能是一個傳說中的人物,是一種將南傳上座部佛教直接上接到阿育王苗裔的自神其說的行為,所以在這種情況之下,其史實的可靠性也就打了不小的折扣。(叢刊:267-270)最後,印順還認為「眾聖點記」的起點應該不可能是自佛滅時開始,因為有成文的律典是在公元前87年,「眾聖點記」應該就是這個時候開始,依照218年的傳說以後逐年加點。(叢刊:294-5)

佛陀系年的三大系統

修正了的和未修正的長系年

下面我先簡單地介紹數十種佛陀系年的三個系統,並且根據《佛陀時代》與其它一些資料作些研究史的回顧。

在西方佛教學術界,以前最流行的就是「修正了的長系年」(英:Corrected long Chronology)。這種系年的基礎是南傳上座部佛教在公元4世紀到6世紀初時由僧伽羅人編輯的《島史》(巴:Dīpavaṃsa)、《大史》(巴:Mahāvaṃsa)和覺音法師(巴:Buddhaghosa)所編的,對巴利律藏的廣解《一切善見律》(巴:samantapāsādikā)中的記載。

而與此一系年相對的是南傳上座部國家中廣為流傳的另一個系年,即公元前544/543年說,並以此年開始計算佛曆(英:Buddhasāsana Era)。這裏有一年的差異是出於技術上的原因。即斯里蘭卡、緬甸為一方,而泰國、柬埔寨、老撾為另外一方,在計年上,前者以佛涅槃為佛曆一年,而後者以之為佛曆零年。這種系年,在學術界被稱為「未修正的長系年」(英:uncorrected long)或者「南傳佛教」(英:Southern Buddhist)系年。這兩種系年,本文都把它歸為南傳系統的系年。

最早的歐洲佛教研究者們往往接受南傳佛教的系年,但後來隨著《大史》在1837年的翻譯,早期重要的佛教文獻學家喬治•特諾(英:George Turnour)發現這個系年中的孔雀王朝國王月護王(梵:Candragupta)的年代與希臘人所記錄的Sandrakottos的年代相差了整整六十年,而後者,由著名語言學家威廉•瓊斯爵士(英:Sir William Jones)在1793年確定即是月護王在希臘語中的異名。故而特諾推斷這個系年中的月護王與阿育王(梵:Aśoka)太早了,但是他還是采信了《大史》中佛滅距離月護王即位之間是168年,距阿育王灌頂218年的紀錄。這樣,特諾就建立了後來被稱為「修正了的長系年」的系年。這一系年後來又隨著阿育王銘文的破譯和其中提到的同時代的希臘諸王而得以確認。(康寧漢(英:Alexander Cunningham)和馬克思•繆勒(英:Max Müller)在1854、1859年分別發表了他們的推斷)

因此在現代學術世界裏,無論是印度史、世界史還是宗教史,在過去的一百年中,這個系年被當作了一件理所當然的事實。而最經典的對此一系年的論證之一,就是著名巴利學家威廉•蓋格(德:Wilhelm Geiger)在其《大史》的譯本之中的引言部分。 ( Geiger 1912: xxii-li)到1953年對「修正了的長系年」法國學者安德列•巴利奧(法:André Bareau)作了一個精彩的綜述,自此,佛滅年代為480年之說,已經在1970年被渥德爾(A.K.Warder)說成是「實際上確定的」 (英:practically certain)。(Warder 1970 :44)故而這個系年可以非常安全地成為整個印度早期編年的基礎,這種情況一直延續20世紀80年代。

關於修正的長系年,我們應該注意一部莫拉普(英:Sonam Morup)所撰寫的小冊子,在這本書中彙集了幾乎全部主張修正了的長系年的觀點,作者還根據天文學計算,得出佛滅是在公元前487年3月11日。 ( Morup 1990)

然而還是有一些學者會支持未修正的長編年,也就是南傳上座部的公元前544年的系年。其中最著名的就是撰寫了《牛津印度史》(英:The Oxford History of India) ( Smith 1923:48;51)和《早期印度史》(英:The Early History of India) ( Smith 1924:50)的歷史學家史密斯(英:V.A.Smith)。而瓦爾瑪(英:Kailash Chandra Varma)在1989年也依然撰文支持佛滅為公元前544年。 ( Varma 1989:25-38)但是這種情況,在現在看來,已經越來越少了。

修正了的長紀年,時至今日,當然並不能說缺乏信奉者,並且還有一些新的證據和觀點被翻檢出來。如納瑞因(A.K.Narain)贊同公元前483年這個「修正了的長系年」,其觀點的支持來自碑銘資料,即數字“256”曾出現在阿育王的第一塊小石刻(First Minor Edict)之中。(A.K.Narain,The Date of Gotama Buddha’s Parinirvāṇa,Symp iv,2,pp.185-199)。這個將“256”當作是佛滅至阿育王時年數的想法來自早年(1894/95)研究印度石刻的德國文獻學家喬治•布于勒 (德:Johann Georg Bühler 1837 -1898),不過,這一觀點一直飽受爭議。

長系年本身確實是有一些矛盾存在,比如拉莫特(法:Étienne Paul Marie Lamotte)就在他的名著《印度佛教史》(法:Histoire du bouddhisme indien)指出長系年記錄了從頻沙王(梵:Bimbisāra)在佛滅前60年時即位到阿育王灌頂之間278年是共13位王相繼統治,但是即記載這段時間中只傳了五代律師,所以二者相較非常不平衡。二者,南傳佛教史書與佛教注釋文獻中所記載的傳承年代也不統一,比如漢譯的《善見律毗婆沙》中就記載的是佛滅後118而不是218年。(T1462,679c)而華氏城結集,在《島史》中某些地方,則被記錄為佛滅後118年(I.24F;V.55-59)而在覺音法師的《法聚論注——殊勝義》(巴:Atthasālinī)之中,則被置於218年(p.3,1.26f.;p.4,1.25f.)而不是常見的 236年之前。 ( Lamotte 1958:13-15;1988:13f)但是,我們要注意在這部名著之中,拉莫特還是採用了「長系年」,但是通過他與貝歇特私人的溝通我們知道他這樣做只是因為「方便」的原因,而並非贊同長系年。(Bechert 1995:18)

在哥廷根大會中,即使是一些遵循南傳長紀年系統的學者,也還有對之進行修正進一步修正的傾向。如牛津大學的著名佛教學者貢布裏希(英:Richard Gombrich)在《佛陀系年的迷蹤揭示》(Dating the Buddha:A Red Herring Reveald,Symp IV,2,pp.237-259)一文中,認為佛滅時間還是應該從《島史》中尋找線索,尤其是其中從優波離(巴:Upāli)到目犍連子帝須(巴:Moggaliputta)和摩哂陀(巴:Mahinda)之間的傳法世系是可靠的,只不過是被後人誤解而已。因此,貢布裏希計算佛滅年代是在公元前411至前399年之間,最有可能是在前404年。並且貢布裏希還認為傳統的218年的計算法錯誤是因為受戒比丘的年齡是從受戒時算起(ages of the ordained monks are reckoned from ordination,Symp IV,2,p.257)。也就是將戒臘同真實年齡混淆在了一起,從而對年代的估算產生了影響。

「眾聖點記」

「眾聖點記」(英:the Dotted Record)可以說是南傳佛教系年系統的一個分支,當然,其計算方法略為有異。此一系統是大陸佛教學術界非常熟悉的一種系年,具體內容我就沒有必要再多說了。下面我簡介一下海外華語學者巴宙(英:W.Pachow)在1965年所撰寫的《「眾聖點記」研究》(英:A Study of the Dotted Record)一文。這篇文章主要是針對高楠順次郎(Takakusu Junjiro)而發,後者在1896年時在《皇家亞洲學會學報》(英:Journal of Royal Asiatic Society)上首次向西方學術界介紹了「眾聖點記」,當然這篇文章的主旨並不是佛滅系年,而是說明有些漢譯佛典其實是來自巴利語系。其中他就引到了覺音法師(巴:Buddhaghosa)的律藏注《善見律毗婆沙》(巴:Samantapāsādikā,T1462),其中就提到了「眾聖點記」,所以自此以後,西方學者就逐漸了解到了這一信息。

巴宙首先解決的是「眾聖點記」的一些細節誤差,如「眾聖點記」記載到永明七年(公元489年)共有975點,這樣相減以後得出公元前486年。但很多人都沒有注意到僧祐《祐錄》之中還記載了「齊永明十年(公元492年)歲次實沈三月十日,禪林比丘尼淨秀……至七月十五日受歲竟,於眾前謹下一點」(T55, 082a)也就是說並非如費長房在《歷代三寶記》中所記載的到了公元489年以後就沒有再增加點數,而是非常可能增加了三個點數,這樣就得出公元前483 年來,並非是我們通常所說的公元前486/5年。而公元前483年,則與蓋格(德:W.Geiger)的推算相符。(Pachow 1965:345)其實除了巴宙所提出的問題外,我們還知道,費長房的原始記錄中「永明七年庚午歲」本身就有錯誤,此年依干支則當為己巳,故而可能又有一年的誤差。

所以巴宙在此文最後還對「眾聖點記」表達了自己的懷疑,即首先巴利史書和《善見律毗婆沙》都談到過律藏的傳承,卻從未有任何其它文字提到過每年雨安居後的點記做法;其次如果這個記錄真是始至優波離,并且經過律師傳承的第六祖摩哂陀(巴:Mahinda),那他一定只能隨身帶它從印度來到錫蘭,而如果這樣,這個記錄一定會像大菩提樹和佛牙一樣被當成聖物保存在錫蘭。而巴利或僧伽羅語史書中卻從來沒有提到過這一記錄,並且五世紀初法顯在其傳記中的錫蘭游歷部分中也從未提到過此事;第三是其譯出者僧伽跋陀羅的身份也非常可疑,巴宙考證其可能是來自扶南(今柬埔寨),這就動搖了其來源的可靠性;最後作者也非常懷疑在975年這樣一個非常長的時期內,一部經典從一個國家傳到另一個國家,能始終保持每年被使用並被毫無誤差地加點以作系年之用。

在哥廷根大會上,也不乏「眾聖點記」的支持者,如日本學者山崎元一(英:Gen’ichi Yamazaki)在會議論文中(Symp IV,1,pp.313-325),贊同486說。他將傳法長老名單作了重新的安排,「山崎元一重拾奧登堡(德:Hermann Oldenberg)對前引的《島史》1.24-27和5.55-59之間不一致的解釋,故而不承認在《島史》中短系年的存在。山崎承認,「眾聖點記」無疑基於南傳傳統。」(Bechert 1995:27)但是「非常不幸的是山崎沒有考慮到南傳上座部佛教系年的錯誤計算的問題」。並且他也沒有追蹤到學界對於此一問題的最新研究情況,所以使其研究有不小的改善空間。

短系年

與兩種不同的長系年相對則是梵語文獻及其漢、藏譯中的另外一個編年系統,這就是學界所稱的「短系年」(short chronology),此一系年與長系年的最顯著區別就是它將佛滅年代置於阿育王灌頂一百年前左右。 在世友(梵:Vasumitra)的《異部宗輪論》(梵:Samayabhedoparacanacakra)作116,另有一處異文作160。但是在清辨(梵:Bhavya)所著的《異部精釋》(梵:Nikāyabhedavibhaṅgavyākyāna)則作160年。以上對《異部宗輪論》的表述出自貝歇特原語,但其實貝歇特此說太為籠統,因為Samayabhedoparacanacakra的中譯本並非一種,而且版本也各異。就譯本而言,則即收在今T 2031-2033之中,另還有藏譯本一種(北京版,經號5639)。106年說是出自《十八部論》:「佛滅度後百一十六年」(T49,18a),而另一種異譯本《部執異論》中則有異文:「過百年後更十六年」,此處「十六」據《大正藏》原注則元、明二本作「六十」。到底是「十六」還是「六十」,另據唐窺基所作的《宗輪論述記》,則當作「十六」。(X 53,568c)故而就漢文傳譯而言,很可能即是116年。

「短系年」並沒有像「長系年」那樣提供了個系年系統,而只是記錄了佛滅與阿育王或者伽膩色迦王(梵:Kaniṣka)之間的時間。最早注意到短系年的是荷蘭學者亨德利克•科恩(荷:Hendrik Kern)(1833—1917),他在1896年時留心到《島史》中的兩部分(1.24-27;5.55-59)清楚地表明短系年,而在其它的部分中則採取的是長系年。 ( Kern 1896:108)《島史》中之所以出現了這種不一致的情況,其實正如威廉•蓋格(德:Wilhelm Geiger)和弗勞沃納(德:Erich Frauwallner)等人所指出的,這部史書本身是不同質的,是一部運用早先的材料編輯而成的產物。 ( Geiger 1908:5; Frauwallner 1984:7-33)在這裏,科恩以及托馬斯(英:E.J.Thomas)、門第斯(英:G.c.Mendis)、艾哲蒙(英:P.H.L.Eggermont)等都認為短系年是最早的佛教系年。 (Thomas 1946:18-22; Mendis 1947:39-54; Eggermont 1965/66;1969; 1970/71;1979)而以奧登堡(德:Hermann Oldenberg)為首的其他學者往往則認為這只是文本上的差異。(Bechert 1995:16)

而日本學者之中,早期有一些學者也會遵循南傳佛教或者是「眾聖點記」,但是在宇井伯壽之後,受其影響,短系年漸占上風。 (Nakamura 1980:13-5)他們所使用的方法也與其他說法的學者相同,即在現代研究確定的阿育王灌頂年代之上前推100或106年,也就是大致在公元前368或 383年等作為佛陀涅槃年。其中平川彰(英:Akira Hirakawa)由僧團發展及藏經內紀錄,認為阿育王的年代距離佛滅約一百年左右。 ( Hirakawa 1992:252-95)中村元(英:Hajime Nakamura)則主張還是應以世友的《異部宗輪論》(梵:Samayabhedoparacanacakra)為基礎,即佛滅距離阿育王灌頂為116 年,即佛滅是在公元前383年。同樣的道理,其他日本學者也提出了一些不同的短系年計算法,即公元前390或前384年(小野玄妙Genmyō Ono),公元前386年(宇井伯壽Hakuji Ui)和公元前400年(干潟龍祥Ryūshō Hikata)等等。

在哥廷根大會中,就有兩位重量級的日本學者的文章。一是平川彰(英:Akira Hirakawa)在《佛陀年代考》(An Evaluation of the Sources on the Date of the Buddha,Symp IV,1,pp.252-295)一文之中,他檢視了晚出的記載佛陀涅槃年代的材料,包括「眾聖點記」之後,指出從僧團發展的角度考慮,佛陀涅槃距離阿育王灌頂之間應該是在一百年之內。另外中村元(英:Hajime Nakamura)在《佛陀系年問題一瞥》(A Glimpse into the Problem of the Date of the Buddha,Symp IV,1,pp.296-299)一文中的佛滅系年則略早一點,他主張應以世友(梵:Vasumitra)的《異部宗輪論》 (梵:Samayabhedoparacanacakra)為研究的出發點,前文已及,此書中記載佛滅距離阿育王為116年,這樣就得出公元前383年。

除了日本學者之外,越來越多的西方學者也傾向於與短系年接近的系年法。當代印度文獻大師諾曼(英:K.R.Norman)在《佛陀與耆那編年的考察》(Oberservations on the Dates of the Jina and the Buddha,Symp IV,1,pp.300-312)文中重新考量了主要方面的材料後,推定「耆那大雄(英:Mahāvīra the Jina)和佛陀在十年內去世,時間是公元前400年左右」。(Symp IV,1,p.312) ( Norman 1993:185-201)

與此接近的是另一位學者沙勞(英:K.T.S.Sarao)所提出的公元前397年說,此說提出了《島史》中自相矛盾的諸章節(4.27-46和 5.69-107)之中,其中第5.96章中所提到的一般被理解為五位長老傳持律藏的年代,被沙勞解釋為是長老們成為律藏傳法者的年齡。但是,這個解釋同樣是非常讓人懷疑的(highly questionable)。(Bechert 1995:28-9)

還有一點我們也不應忽視,即哥廷根大會的組織者貝歇特本人,也是一位短紀年的支持者,我這裏不是暗示他個人的態度已經影響到了整個大會,但是,知道這一點還是有必要的。早在1980 年瑞典首都斯德哥爾摩(英:Stockholm)的一次印度學會議中,貝歇特就認為不能再采用“修正了的長系年”了。 ( Bechert1982:29-36.)另外,又由於前面提到的艾哲蒙教授的研究,即通過與佛陀同時期的耆那教教主大雄(梵:Mahāvīra)的年代學研究來定位佛陀的年代的啟示,貝歇特又作了相關的研究。 ( Bechert1983:287-290)在經過修正以後,貝歇特又在1986年完成了《印度史中最早確立的年代?——佛陀的生平》(德:Die Lebenszeit des Buddha- das älteste festehende Datum der indischen Geschichte ?)一文。 ( Bechert1986:127-184)在此文中,作者強調到目前為止,由於缺乏強有力的證據,不允許我們精確地重建佛陀的年代學考據,同時,作者還強調「短系年」代表最早的佛教系年。(Bechert 1995:19)

多重視野下的佛滅系年研究

哥廷根大會的重要性,還在於組織者貝歇特為了解決這一重要問題,除了傳統的文獻研究法以外,還運用了其它多重視角的研究方法,即包括:1,佛陀時代北印度的社會和政治情況;2、同時期考古發掘的線索;3、佛陀與耆那教教主大雄的同時性研究;4、佛教與耆那教的師資傳承;5、早期佛教宗教與哲學教義的演變編年;6、早期佛教傳統中的語言發展、表達方式、文學和音律的演變;7、早期印度史中非佛教來源的證據;8、印度和西方的早期文化接觸;9、神話學元素的研究。

而這些非直接資料的研究大多數都表明,我們現在廣為接受的「修正了的長系年」還是太早了。(Bechert 1995:23)只有極少數的例外,如斯蒂騰克隆的研究稍有區別(德:Heinrich Von Stietencron),他在對《往世書》類文獻的世系(英:genealogy)作出研究後,得出與“修正了的長系年”和「眾聖點記」類似的系年。

另外,普林斯頓大學(英:Princeton University)的人類學家奧伯斯基爾(英:Gananath Obeyesekere)教授通過神話學的研究,提交了論文《佛教編年史中的神話、歷史與數字學》(英:Myth,History and Numerology in the Buddhist Chronicles,Symp iv,1,pp.152-182),在此文中,作者的研究表明,數字“18”,某些場合下數字“9”,以及其它一些數字在錫蘭編年史中被不斷地重復著。其實早在1936年,奧托•斯泰因以及其它的一些學者已然注意到了數字“18”實際上在印度文學、宗教、哲學和科學傳統,也包括錫蘭歷史學之中具有非比尋常的意義。 (Stein1936:1-37;1937:164ff; Bechert 1985:40)這些神話學的研究對於我們認清錫蘭傳統編年史資料的可靠程度是具有非常重要的影響力的,也即是說我們認為的218,在印度背景下更可能是一個湊出來的吉祥數字。故而,這樣的文化人類學研究也有助於我們認清在佛教文獻中廣為存在的這些具有特殊意味的數字具有借鑒意義。

還有一類非直接證據的研究也對衡量佛陀系年具有重要影響,即研究僧團史特別是傳法師資紀,也即是考察這些師承記錄是虛構出來的還是具有可靠史學價值的。這裏包括法國學者安德列•巴利奧(法:André Bareau)的文章《佛陀系年問題散論》(英:Some Considerations Concerning the Problem Posed by the Date of the Buddha’s Parinirvāṇa),在此文中作者提出吠舍離(梵:Vaiśālī)結集是在佛滅後50-100年之間,另從兩種阿育王銘文中的間接證據證明在公元前250年時,佛陀的神話(英:mythology)與對佛陀的虔信(英:devotion)已經達到了很高的發展階段。 ( Bareau 1992:220-1)故而他認為由於考古學的證據表明,過去長系年不能再使用下去了,而應將佛陀涅槃的年代放在公元前380年。(Bechert 1995:25)

另外,貝歇特還提到了應該注意口傳文獻這一傳播方式對佛教系年的影響,通過大衛•亨尼格(英:David P.Hennige)的研究(The Chronology of Oral Tradition:Quest for a Chimera,Oxford,1974),作者指出,一方面由於口頭傳誦這樣一種文獻方式,故而使得歷史與文獻的可靠性受到了削弱,但是,還是可以通過個案研究來達到一定的研究目的,只是需要非常審慎地對待這些早期口傳資料。(Bechert 1995:25-6)筆者對「眾聖點記」最初的懷疑,也同樣是來自於我對佛教早期口傳文獻的研究,因為起碼在公元前,佛教可以說是完全不采用書面形式來記載與傳播文獻的,這就抽掉了眾圣點記最重要的一個材料支撐點。

另外哥廷根大會還將整個世界的文化圈作為一個大的背景來考察佛陀的滅度系年。這種研究,包括由雅斯贝斯(德:Karl Jaspers)提出的軸心時期理論(英:Axial Age Theory),這種理論對佛陀系年的影響可參以色列比較社會學家艾森斯達特(英:S.N.Eisenstadt)在《從比較文明的角度看佛誕時間之爭》 (The Dispute about the Birthdate of the Buddha from a comparative Civilizational Perspective,Symp IV,1,503-5.)。另外文斯庫斯(德:Reinhard Wenskus)還在《佛陀時代的中歐與北歐:早期野蠻鐵器時期的宗教劇變》(Mittel-und Nordeuropa um die Zeit des Buddha:Der religiöse Umbruch im barbarischen Europa im der frühen Eisenzeit,Symp IV,1,pp.506-522)一文中討論了中、北歐在佛陀時代的深層文化激變。

最後佛教傳統中的千禧年思想(英:Chiliasm)也可能會對佛滅系年的確定產生一定影響。在佛教的時間系統之中,整個世界是隨著正法、像法、末法這樣的過程漸次發展的,佛教經典中記載了經過若干年後,正法將逐漸消失,整個世界也是以一種逐漸退化的方式向下演進,直至來世的佛陀——彌勒(梵:Maitreya)的到來。拉莫特和梵學家琉曼(德:E.Leumann)對早期的相關教義都作過研究,近來的研究當然是那體慧(英:Jan Nattier)的關於末法的傑作。 ( Lamotte 1958:210-22; Leumann 1919; Abegg 1928:145-203;Nattier 1991)這種思想在每一種佛教傳統之中都存在,比如巴利語著作《未來史》(巴:Anāgatavaṃsa),梵文的《彌勒授記經》(梵:Maitreyavyākaraṇa),于闐文《彌勒會見記》(于:Maitreyasamiti),吐火羅語(英:Tokharian)和回鶻語(英:Uigur)中的《彌勒會見記》(回:Maitrisimit),而在晚近的佛教文獻之中,則同樣有大量這類文獻,尤其是密教中的起源於印度但對藏傳佛教起到了深遠影響的時輪(梵:Kālacakra)系統之中。並且在中國歷史之中,以期待彌勒菩薩降生的彌塞亞主義運動(英:Messianic movement)也和一些暴動和革命有關, ( Overmyer 1976; Zücher 1982; Bechert 1995:33)並且時至今日,還在臺灣地區有所保留, (Jordan & Overmyer 1986)並傳播到了印尼,和日本。(Bechert 1991:175; Durt 1992; Fischer 1976;Bechert 1995:33)

但是前面提到的南傳佛教的佛陀系年卻與南傳巴利文獻中的注釋文獻中所載的佛陀授記等相一致,關於這一方面的研究,則有《佛陀涅槃的千禧年要素》(Chiliastic Associations of the Buddha Jayanti,Symp IV,1,pp.378-382)。

幾種不同的傳統佛教系年的起源與展開

貝歇特指出這次研討會的目的并不僅僅只是研究如何確定佛滅的年代,而且也要解決另一個同樣重要的問題,即研究不同佛教系年的起源與歷史發展。(Bechert 1995:30)

南傳上座部的系年起源到現在還是有頗多爭議,有些學者還是同意早期佛教研究的先驅蓋格(德:Wilhelm Geiger)的主張,即僧伽羅的天愛帝須王(巴:Devānampiyatissa)即位是在佛滅後236年,即阿育王灌頂之前218年。這個系年,前面已及,是有不少爭議的,尤其是如何處理南傳內部資料并不一致的問題。

南傳上座部佛教傳統系年還利用了唯一的相對古老的無爭議的碑刻銘文資料,即在菩提伽耶(印地:Bodhgayā)發現的標明佛滅後1813年的銘文。而且,南傳系年還影響到了北傳系年,比如在藏文的和闐史書的《于闐教法史》(藏:li-yul-gyi-lo-rgyus)中,這部書是藏族歷史學家(藏:Ha-dbaṅ-blo-gros-bzaṅ-po; 梵:Sureśamatibhadra)從1204-1213年間訪問西藏的迦什彌羅僧人Sākyaśrībhadra那裏得到的其它的情況也都表明,南傳佛教系年曾經對尼泊爾、西藏、中亞地區都發生過影響。

德國漢堡大學俗語專家辛漁伯(德:Oskar von Hinüber)告訴貝歇特,泰國採用南傳系年法的最早紀錄是泰國北部一尊佛陀塑像上的佛滅2039年的紀錄(公元1495/6)。(31)

貝歇特還提到了另一份考古資料,即梵文本《世經》(梵:Lokaprajñapti) 殘片,其中有個引言,其中提到直到弗沙密多羅(梵:Puṣyamitra)推翻孔雀世系(梵:Maryavaṃsa)占領了華氏城(梵:Pāṭaliputra)為止,共540年。然而問題是,這個殘片并沒有提到是這個時間具體是標明從何時開始。而迪亞茲(英:Siglinde Dietz)則認為此一時間就是起自佛陀涅槃時。 ( Dietz 1989)

晚期印度與西藏傳統的系年由根特•格隆伯爾德(德:Günter Grönbold)介紹了密教文獻中的佛陀系年總覽,以及克勞斯•沃格爾(德:Claus Vogel)介紹布頓(藏:Bu-ston)的《佛教史》(藏:Chos’byuṅ)。在前面提到的兩卷本的研討會論文集之中,另外還收有克維恩的《苯波教中的佛陀系年》(英:The Date of Śākyamuni According to Bonpo Sources,Symp IV,1,pp.415-320);魯埃格(英:David Seyfort Ruegg)的《印度和西藏佛滅系年及其傳法時間計算的散記》(英:Notes on Some Indian and Tibetan Reckonings of the Buddhap Nirv āṇa and Duration of his Teaching,Symp IV,2,pp.263-290);以及Champa Thupten Zongtse所編輯的相關資料匯總《西藏的佛滅年代推算》(藏:Saṅgs rgyas bcom ldan ”das sku mya ṇan las”das pa’I lo rtsis kyi rnam gzag bzugs so,Symp IV,2,pp.299-318);和扎貝爾(德:E.Zabel)的《西藏資料來源的佛陀系年》(德:Tibetische Quellen zur Datierung des historischen Buddha,Symp IV,2,pp.291-298)。(31)

中亞部分的佛陀系年則由克勞斯•勞赫保恩(德:Klaus Röhrborn)做了專題研究,摩尼教傳統(英:Manichean Tradition )的系年由德國著名伊朗學家魏勒•宗德曼(德:Werner Sundermann)在《摩尼教傳統中的歷史上的佛陀系年》(Manichean Tradition on the Date of The Historical Buddha,Symp IV,1,pp.426-438)一文作了介紹。

吐火羅語由施密特(K.T.Schmidt)撰文《吐火羅語A來源的佛陀系年》(德:Eine tocharische Quelle zur Buddha-Datierung,Symp IV,2,pp.332-333)

目前粟特語(英:Sogdian)資料中沒有發現與佛陀系年相關的材料。 而和闐語(英:Khotanese)則有一種資料與之相關。

蒙文傳統的資料則由塞加斯特(德:Klaus Sagaster)在《蒙古文歷史資料中的佛陀系年》(Das Datum des Buddha nach mongolischen historischen Texten,Symp IV,2pp.321-331)一文中作了討論。

漢傳佛教中的佛陀系年,由慕尼黑的著名漢學教授傅海波(德:Herbert Franke)作了總結。另外一些相關的介紹包括多特(英:Hubert Durt)所撰寫的《韓國與日本的佛陀系年》(La date du Buddha en Corée et au Japan),其中包括了中、韓、日、越南等國的佛陀系年;蘭卡斯特《漢傳佛教中的佛陀系年》(The Dating of the Budda in Chinese Buddhism,Symp.IV,1,pp.449-457)。清净比丘(巴:Pāsādika)的《越南傳統佛教系年系統》(Traditional Buddhist Chronological Systems:Vietnamese Traditions,Symp IV,1,pp.490-499);羅斯納(德:Erhard Rosner) 《俞正燮佛陀系年文散記》(Some remarks on Yü Cheng-hsieh’s essay concerning the date of the Buddha,Symp IV,2,pp.341-347);當時在哥廷根讀書,現任教臺灣師範大學的陳延輝教授(英:Chen Yen-huei)也撰寫了《漢語佛教研究中的佛陀系年》(德: Chinesische Studien zum Datum des Buddha,Symp IV,2,pp.84-102)一文。

印尼佛教中僅存的是在巴厘(英:Bali)地區的混合宗教(英:syncretistic religion)濕婆佛教(英:Śiva-Buddhism),加斯帕利斯(英:J.G.de Casparis)對印尼系年考察後沒有什麼可供考訂佛陀年代,而其他學者也持同樣的觀點, 而現代學者則只是持與南傳上座部佛教基本相同的系年。

另外,前面提到的著名伊朗學家魏勒•宗德曼還調查了瑣羅亞斯特教系統(英:Zoroastrian tradition)中的與佛陀系年相關的問題,即其文《中期波斯文獻瑣羅亞斯特教中的佛陀系年筆記》(W.Sundermann,Eine Bemerkung zur Datierung des Buddha in der mittelpersischen Literatur der Zoroastrier,Symp IV,2pp.334-338),在瑣羅亞斯特教中,佛陀被稱為Bōdāsp,是個久遠過去的傳說人物,其系年被定位於世界系年的6254或6255年之中,也即是在扎拉圖斯特拉(阿維斯塔:Zaraϑuštra)出現的2745或2746年之前。(Bechert 1995:32-33)

結論

其在哥廷根大會的總結中,貝歇特指出,這次大會之後,并沒有一個新的編年可供全部,甚至大多數學者所共同承認。但是至少這次研討會得出了一個結論,即「廣為接受的修正了的長系年並不具有說服力」。(Bechert 1995:19)「學界公認佛陀涅槃於公元前480年左右」這一觀點已經過時。(Bechert 1995:34)而此次與會的學者中的大多數都主張佛滅時間大大遲於(英:considerably later)公元前480年。

最後,筆者要表明我撰寫這篇小文,並不是為了要建立一個新的系年,我沒有這種學養與功力。而只是提醒佛教學界,可能我們認為是理所當然的某種理論,在別人看來卻未必一定是不需證明就被視為當然的。而且,從華語學界對遠在二十多年前的哥廷根大會的漠然,也應該反省一下我們華語學界尤其是我所歸屬的大陸學界對國際佛教前沿的某種意義上的隔膜了。

======================================

引用資料:

Abegg, Emil .1928.Der Messiasglaube in Indien und Iran ,Berlin.

Bareau, André,1992.Some Considerations Concerning the Problem Posed by the Date of the Buddha’s Parinirvāṇa,Symp IV,1,pp.220-1.

Bechert Heinz.1982.The Date of The Buddha Reconsidered,Indologica Taurinensia 10(1982).

______ 1983.A Remark on the problem of the Date of the Mahāvīra, Indologica Taurinensia 11(1983),pp.287-290.

______1985.Einleitung”,Zur Schulzugehorigkeit von Werken der Hinayana-Literatur,ed.H.Bechert,vol.1, Göttingen ,p.40.

______1986. Die Lebenszeit des Buddha- das älteste festehende Datum der indischen Geschichte ? Göttingen, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht,,pp.127-184.

______1991,Buddhism in Modern Java and Bali, Buddhist Studies(Bukkyō Kenkyū)20.

_______ (ed.). (1995). When did the Buddha Live? New Delhi: Sri Satguru Publishers.

Casparis, J.G.de 1978.Indonesian Chronology,Leiden(Handbuch der Orientalistik,III,1,Lfg.1).

Couplet Philippe,1687,Confucius sinarum philosophus sive Scientia Sinensis Latine exposita,Parisiis, pp.xxvii-xxix.

Dietz, Siglinde .1989.Remarks on a Fragmentary List of Kings of Magadha in a Lokaprajñapti Fragment,Wiener Zeitschrift für die Kunde SüDASIENS 33,pp.121-128.

Durt, H.1992.La Date du Buddha en Corée et au Jaon,Symp IV ,1.pp.472f.

Ensink, J.1978.Śiva-Buddhisms in Java and Bali,Buddhism in Ceylon and Studies on Religious Syncretism in Buddhist Countries ,ed.Heinz Bechert,Göttingen,pp.178-198.

Eggermont,P.H.LNew Notes on Aśoka and his Successors,part 1-4,Persica

_________2(1965/66),pp.27-70;

_________4(1969),pp.77-120;

_________5(1970/71),pp.60-102;

_________8(1979),pp.55-93.

__________1992.The Year of the Buddha’s Mahāparinirvāṇa,Symp IV,1,pp.237-251.

Geiger, Wilhelm ,1908.The Dīpavaṃsa and Mahāvaṃsa and their Historical Development in Ceylon,Colombo.

______1912.The Mahāvaṃsa or The Great Chronicle of Ceylon,transl.into English,London,1912,pp.xxii-li.

Fischer, Peter .1976.Studien zur Entwicklungsgeschichte des Mappō-Gedankens und zum Mappō-Tōmyō-ki,Hamburg (Mitteilungen der Gesellschaft für Natur-und VöLKERKUNDE Ostasiens,65)

Frauwallner, Erich.1984. über den geschichtlichen Wert der alten ceylonesischen Chroniken,Nachgelassene Werke,ed.Ernst Steinkellner,Wien.

Giorgi, Agostino Antonio .1762.Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum commodo editum,Romae,1762,pp.x-xxiv.

Hirakawa, Akira 1992.An Evaluation of the Sources on the Date of the Buddha,Symp IV,1,pp.252-295.

Jones William. 1790. On the Chronology of Hindus. Asiatick Researches .

Carpentier,Jarl.1922.The History of the Jains,The Cambridge History of India,vol.1,Cambridge,p.156.

Jordan David K.& Overmyer, Daniel L.1986.The Flying Phoenix:Aspects of Chinese Sectarianism in Taiwan,Princeton,N.J.,1986,pp.261-263.

Kern, Hendrik .1896.Manual of Indian Buddhism,Strassburg.

Lamotte , Étienne Paul Marie 1958 .Histoire du bouddhisme indien , Louvain, Publications universitaires & Institut orientaliste.

_______1988 trans. into English as The History of Indian Buddhism. Louvain, Publications universitaires & Institut orientaliste.

Leumann, Ernst .1919.Maitreya-Samiti:Das Zukunftsideal der Buddhisten,Strassburg.

Loubère, Simon de La.1713. Du royaume de Siam,2tomes,Paris,1691.rpt,Amsterdam.

Mankind, D.R.1951.Puranic Chronology,Vallabhvidnagar,1951,pp.169-176.

Mendis, G.c.1947.The Chronology of the Early PāLI Chronicles of Ceylon,University of Ceylon Review 5,no.1.

Monier-Williams. 1899. A Sanskrit-English Dictionary. Delhi: , Delhi: Motilal Banarsidass.

Morup, Sonam .1990.The Date of the Buddha’ Parinirvāṇa ,New Delhi.

Nakamura, Hajime.1980.Indian Buddhism,A suvey with Bibliographical Notes,Tokyo.

Nattier Jan, 1991,Once upon a Future Time: Studies in a Buddhist Prophecy of Decline ,Nanzan Studies in Asian Religions, CA: Asian Humanities Press.

Norman,K.R.1993. Collected Papers IV,Oxford.

Overmyer, Daniel L.1976.Folk Buddhist Religion:Dissenting Sects in Late Traditional China,Cambridge,Mass.

Petech, Luciano, 1952-1956, I Missionari Italiani nel Tibet e nel Nepal),7 vols.,Roma,1952-1956(II Nuovo Ramuso,II),I,p.35.

Ramachandran,V.G.1984.Gauthama Buddha,The Date and Time,Madras,ca.,p.38.

Sethna,K.D.1989.Ancient India in A New Light,New Delhi,1989.

Smith, V.A.1923.The Oxford History of India, 2nd ed.,Oxford.

_____ 1924.The Early History of India,from 600 B.C. to the Muhammadan Conquest ,4th ed., Oxford.

Stein, Otto 1936.The Numeral 18,The Poona Orientalist 1,no.3(Oct.1936),pp.1-37,

_____1937“Additional Notes on the Numeral 18,”The Poona Orientalist 2(1937),pp.164ff.;repr.Otto Stein,Kleine Schriften,ed.Friedrich Wilhelm,Stutgart,1985,pp.515-553.

Thomas, E.J. 1946.Theravādin and Sarvāstivādin Dates of the Nirvāṇa,B.C.Law Volume,part 2,Poona.

Varma, Kailash Chandra.1989. Date of the nirvāṇa of the Buddha,History and Archaeology:Prof.H.D.Sankalia Felicitation Volume ,ed.Bhaskar Chatterjee,Delhi,1989.

Warder, A.K.1970.Indian Buddhism,1st ed.,Delhi .

Zürcher ,1972.The Buddhist Conquest of China,Leiden,Brill,p.272.

_____ 1982.Prince Moonlight:Messianism and Eschatology in Early Medieval Chinese Buddhism,T’oung Pao 68,pp.1-75.

任繼愈等. (1981). 《中國佛教史》 (卷 1). 北京: 中国社会科学出版社.

吕澂. (2005). 《印度佛學源流略講》. 上海: 上海人民出版社.

布頓. (1988). 《布頓佛教史》. 台北: 華宇出版社.

湯用彤. (1997). 《漢魏兩晉南北朝佛教史》. 北京: 北京大學出版社.

釋僧祐著,蘇晉仁、蕭鍊子點校. (1995). 《出三藏記集》. 北京: 中華書局.

釋聖嚴,1997:《印度佛教史》,臺北:法鼓文化。

湯用彤,2000:《印度哲學史略》,臺北:佛光出版社。

楊曾文,2002:《佛教的起源》,臺北:佛光出版社。

張曼濤編,1979:《佛滅紀年論考》,現代佛教學術叢刊第97冊,大乘文化出版社。

![178[2] 178[2]](http://lh6.ggpht.com/-PJmRAuBPlMw/T8Xp6FVMJsI/AAAAAAAAZew/pREnbLmS_fs/178%25255B2%25255D%25255B2%25255D.jpg?imgmax=800)